根石吉久

反英語フリーク「大風呂敷」

2014/01/03

午後1時半頃、飯を食いに出る。白藤は5日まで休み。舞鶴でざる蕎麦。舞鶴で女房に会った。職場では、時間をずらして昼飯にしているとのこと。

正月という気がしない。何が欠けているから正月という気がしないのか。年末に道路は混んだし、八幡のお宮に人出はあった。それでも、正月が来るのだとか、正月が来たのだという気がしない。

準備が簡単になったからなのか。12月31日、原信というスーパーで買った寿司を食べながら、紅白を見てつまらないと言った。少したって、テレビが除夜の鐘を鳴らした。近所の寺の鐘も鳴った。眠くなったと言って、家族は眠った。

これが正月だという集約点のようなものがないからだろうか。無意識に迎えた数まで入れると、62回は正月を迎えたはずであり、その間に「これが 正月だ、正月とはこのことだ」という正月のイメージの核が自分の中に、いつの間にか形成されてはいるだろう。そして、そのイメージの核に照らし合 わせると、現実の正月が、こんなのは正月じゃないという感じになるのだろうか。

昔、くわえ煙草をして煙をあげながら、「ああ、煙草が吸いたい」と思ったことがあった。本当に煙草がうまいと思うことがたまにある。煙草を吸いながら、体は「こんなのは煙草じゃない」と判定していたのか。いちいちそんなことを意識したわけではなく、気がついたら、煙草をくわえながら「ああ、煙草が吸いたい」と思っていたのだった。

今年の正月もそんな具合なのだろうか。秘密保護法案というろくでもないものが制定されたからか。どこが正月かと、「体が」判定しているのか。およそ、正月なんてものとは違う、と。

舞鶴でざる蕎麦を食べて、セブンイレブンでコーヒーを飲みながら、軽トラの中で以上の分を書き、観世温泉で湯につかり、帰宅して薪ストーブを焚き、うそうそしてから、二階の炬燵にあたった。pomera をパソコンにつないで、炬燵でこれを書いている。以下のものは、1月1日の夜、パソコンで書いたものだが、どうせ読めば気が滅入る。気が滅入る状態で書いていたことを、薄く覚えている。

——————————-

2014年になった。

1月1日。夜10時37分。

さとうさんが書かせてくれているこのエッセイは、「続きもの」でないのが気が楽だ。前回の話とは何の関係もないことを書いていいのだから、その点で気が楽だ。語学論ということになるとそうもいかない。前回書いたものと何の関係もないことを書いてはいけないというルールはないが、前回書い たものの発展形にするとか、前回書いたものをもっとわかりやすく砕くとか、前回書いたものと何の関係もないように見えても、前回書いたものに触発 されているとか、なんらかの関係において、前回書いたものと関係がある。そうでないといけないような気がしている。だから、私が書くもののうち で、語学論は「続きもの」なのである。登場する人の相互に反応が起こるネット上の掲示板では別だが、語学論そのものはゆっくりと進んできたので、 少し書いては長く中断するようなことをやってきた。だから、自分でも「続きもの」だとはわからないようなことになっている。

最初に書いた「英語のやっつけ方」という黄色い冊子は、3日か4日で書いた。これは、立て続けに書いたという意味では、「続きもの」であるが、 多分、書く前に項目を立てたのだろう。書いているうちに、次に書くべきものが出てくるというふうなのが「続きもの」としてのあるべき姿だと思っているが、「英語のやっつけ方」はそうではない。

その後、どんなきっかけで小学館の大西さんという編集者が連絡をくれたのかわからなくなってしまったが、自宅自作を始めるより前のことだったという気がする。「小学6年生」という学習雑誌の終わりの方に、親が読むためのページがあり、そこに二回連続で何か書けと、大西さんが電話をくれたのだった。それは二回で終わりなので、「続きもの」というほどのことはないが、その時に大西さんに3日か4日で立て続けに書いた「英語のやっつけ 方」という冊子をさしあげたのだと覚えている。

大西さんは、地名辞典を何年もかけて編集し、全国あちこちを訪れ資料を集めたりした人だが、地名辞典ができあがった後は「コロコロ」という小学 生向けマンガ雑誌の編集部に移った。大変だな、全然違うところへ行くんだなと思った。大西さんは、ときどき「コロコロ」を送って下さった。さらに その後、小学館が文庫を出すことが決まり、文庫の編集部に移られた。

「長いこと編集者をやってきたけど、地名辞典のときは、学者さんやお役人さんとばかりつきあってて、みんな固いんだよね。「コロコロ」に描いている人は、マンガは描けるが文章は書かないし、一般向けの文章を書く人をあまり知らないんだよ。文庫を企画するのには、困るんだよ。根石さんが自分で作った語学のやつ、俺にくれたやつね、あれ、文庫にしてみたらどうかと思ってるんだ。」

小学館文庫が出始めた頃、そんなふうなことを大西さんが言われたことがあった。それから何年もたって、本当に「英語のやっつけ方」を文庫にするという連絡をくれた。タイトルは大西さんの案で、「英語どんでん返しのやっつけ方」に変わった。自分で作った「英語のやっつけ方」は、数十ページの薄い冊子だったので、文庫にするには分量が足りなかった。その数年前に知り合って、隣町の戸倉で「素読舎戸倉分室」をやっていた村田君と話をし て、話をテープ起こしし、ページ数を増やすことにした。実際に話したことが元になってはいるのだが、後から書き加えた部分が多かった。

本が売れない時代になってきていて、単行本は大手出版社でも1500部とか2000部刷ってアタリをとり、イケルと踏んだら5000とか1万とか、あるいは大当たりし始めているものだったら、数万部とかの刷り増しをやるということを人に聞いていたが、私のような無名の者が書いたものでも、小学館文庫はいきなり1万5千部刷った。大丈夫かいなと思っていたが、数ヶ月でほぼ売り切ったということだった。目をつけてくれた大西さんに 迷惑をかけることにならなくてよかったと思っていたら、お金を80万円もくれた。こんなことは後にも先にもないだろうと思った。後にも先にもなかった。

「英語のやっつけ方」やら「英語どんでん返しのやっつけ方」と言うと、いわゆるハウツウものだと思われることは最初から承知のうえだった。自分で作った「英語のやっつけ方」は、自分でもハウツウもののつもりで書いた。しかし、ハウツウものになりきれてはいないところがある。ハウツウものになりきれていない、あるいはハウツウものをはみ出している部分を、その後、インターネットの掲示板を開設した時に、「語学論」と名付けたのだっ た。

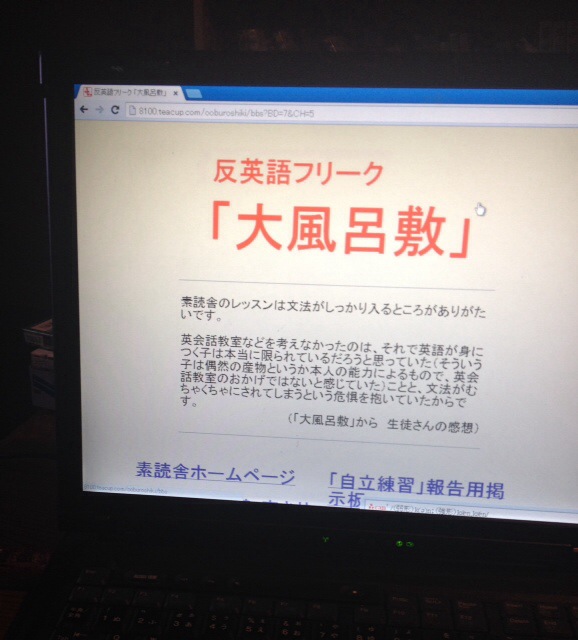

ネットの掲示板は、ネットにつないでいる人には誰にでも開かれている。掲示板の名前は「大風呂敷」にしたが、公序良俗に反するとかで、図書館のコンピュータからはアクセスできないようになっているということは、後で松岡祥男さんから聞いた。

どこが公序良俗に反するのかというと、どうでもいいようなことなのである。要するに、「馬鹿か」とか、「顔洗って出直して来い」というようなノノシリが多発されるとか、当時の言葉で言うと「すぐ炎上する掲示板」だというのが、公序良俗に反する理由なのである。

松岡さんは、「大風呂敷」が図書館からアクセスできないようになっているのは「名誉」だと言ってくれた。私も「名誉」だと思った。ついでに思い出した。亡くなった中村登さんは、多分「イエローブック」という雑誌の座談会の中で、「図書館で、本がずらっと並んでるのを見るとウンコが出たくなる」と発言していたと覚えている。よくわかる話だと思った。私は中村登は「筋肉の詩人」だと思っているが、図書館内部の光景は、中村登の内臓の 筋肉にまで反応を起こさせる光景なのである。不随意筋まで動くような異様なものである。整然と整理されていればいるほど異様だ。血反吐を吐くのと同列の言葉も、整然と整理されてしまうのだ。

私が作った語学論用の掲示板は、荒しが入ったり、主催者がいちばん炎上したりした。十年ほどの間、一晩中起きていて掲示板に書くというような日々が続いた。ほとんど毎晩、ビールを飲みながら書くので、数年やっていたら腹が出てきた。

オーストリア産まれで、アメリカ経由で日本に来たウドという男と知り合いになった頃のことだが、私が自分の腹を叩きながら、「ビールを飲みなが ら掲示板に書くので、こんなに腹が出てきた」と言ったら、ウドは、「その腹は金がかかっている。大事にしろ」と片目をつむりながら言った。

60歳になる少し前だったと思うが、脳梗塞をやった。ある日、英語のレッスンをやっている時に、口がうまく動かないとはっきり思った。以前か ら、動かしにくいと感じることがときどきあったが、その日は違う気がした。動かしにくさが違う気がした。医者に行って、CTスキャンの結果、脳梗塞だと診断され、そのまま入院になった。症状は、口が動かしにくいということ以外に出なかった。口の動かしにくさが悪化していくこともなかった。 脳の血管が詰まったのだが、運がよかったと言えばよかったのだ。

その頃から掲示板「大風呂敷」に書くのがめっきり減った。掲示板に書くことを基本的にやめ、夜中の散歩を始めた。出ていた腹が1年ほどでひっこんだ。

掲示板は設置したままにしたので、書きたい人は誰が書いてもいいのだが、書く人もほとんどいなくなった。私が書くものに「そんな難しい言い方で なくて書けないのか」と文句を言った人には、もっと易しい言い方で書けるなら書いてみてもらいたいもんだと思っていたが、その人も書きはしないのだった。

脳梗塞の影響としては、口が動かしにくい時があるという以外は、その後も特に出ていない。今でも、英語のレッスンの時に、口が動かしにくいときがあるが当時ほどではない。

ただ、語学屋という仕事にとっては、口が動かしにくいというのは非常に困る。生徒に「もっと口の動きを引き締めろ」などと指示するのだが、引き締まった口の動きで、なめらかに口を動かすということが、自分でできなくなっている。

スポーツの監督とかコーチとかいう人たちがいる。自分ではもう激しくプレイすることはできないが、監督やコーチならできるので、監督やコーチをやっている。私が今やっているのもそれと同じようなものだ。

「口の動きを引き締めろ」と生徒に言う。自分ではそれができない。しかし、「引き締まった口の動き」がどういうものかははっきり見えているのである。生徒がたまたま実現したときに、ただちに「それだ!」と言うことはできる。

「それだ!」と何度か言っていると、いい動きが根付き始める。 しっかりと根付くと、生徒にも「引き締まった口の動き」の型が見え始める。脳梗塞をやった後でも、そのプロセスを形成することはまだできるのである。

素読舎には、コーチは私以外に二人いるが、まだ二人とも生徒の口に「いい動きを根付かせる」ことができない。コーチ自身の発音は、一般的なレベルはとうに抜け出ているが、「学校の犠牲者」を抜け出ているわけではない。生徒が「学校の犠牲者」になるのを食い止めることがまだできない。

磁場論と音づくり論が私が「大風呂敷」でやったものだが、そういう「語学論」は、日本ではまだ認知されていない。

私が「語学論」という言い方をし始めた頃、インターネットで「語学論」を検索語として検索してみたことがあった。「英語学」とか「ドイツ語学」 という語は以前からあり、検索してヒットしたものの中に「英語学論文」というのがあった。「英語学・論文」ということであり「英・語学論・文」ではない。

試しに先ほどまた検索してみた。今でも「語学論」と言っているサイトはないようだ。「語学論」という語をずっと使っているのは、素読舎関係の ホームページや掲示板だけのようだ。

「語学論」がないことによって、日本人の欧米系の言語習得がどれほどの損をこうむっているのかはかり知れない。例えば英語だが、英語関係の書籍、英語関係の学校の回りに動く金は、日本の yen が世界一の額だと聞いたことがある。今でもそうなのかどうか。多分そうなのじゃないかと思う。

英語の回りに世界一の規模の金が動き、多分、金の額が実質的な効果をもたらさないことの規模も世界一なのだ。

それは突き詰めれば、日本に「語学論」という領域がまともに成立していないせいだ。「磁場」でなければ手に入らないものが手に入ると思い、自分 を放送やら映画やら歌やらで「英語漬け」にするような奇態がなくならないのも、「語学論」がまともに成立していないからだ。

一例だが、もう20年近くもNHKの語学放送を聴き続けている人を知っている。この人は放送を欠かさず聴き続けている。お金はほとんどテキスト代にしか使っていないので、英会話学校に通うほどの大損はないものの、その人の語学放送の使い方に未来はないと私は考えている。聴き続けるのが趣味だというのなら何の文句もないのだが、聴き続けることで語学的成果を得ようと考えているのであれば、その点に関しては未来はない。そもそも語学というものがまるで立ち上がってくることがないのだ。ただ聴いているだけなのである。歌番組じゃないんだから、と思う。

そうであるならば、語学が立ち上がらないと言うのであるならば、ひるがえって、語学が立ち上がるとはどういうことなのかをはっきりさせなければ ならない。それをやれば、それが「語学論」になるはずなのだ。

NHKの語学放送を20年近く聴き続けている人に向かって、「語学が全然立ち上がっていないよ」と直言するのが「語学論」なのである。そして、 そんなものが「語学論」であるなら、「語学論」は最初から多くの人から嫌われる宿命にある。少なくとも「大風呂敷」という掲示板に書いていた頃は、人から嫌われるのを承知でやっていたとは言える。

掲示板「大風呂敷」に書かないようになってから、そうじゃないかもしれないなと思うこともあった。

「語学が立ち上がっていない」と言うのではなく、語学を立ち上げるには、こうすればいいのだと言う方がいいのではないか、と。だけど、それは やってはみたのだ。「英語のやっつけ方」だって、「英語どんでん返しのやっつけ方」だって、こうすればいいということを言ったものなのだ。だけ ど、人々はそこに普遍性を読んでくれなかった。何か変わった一方法を言っているだけだと読まれた。そんなはずはないと私は思っているのだ。音を立 体化するとか、イメージの生起と音、あるいはイメージの生起と文字を「同時化」するのだという言い方は他のものと代置できない。

イメージの発生時、「磁場」を一切アテにできないのが、日本における欧米系の言語習得だから、イメージは「自分が自分に対して」「意識という場だけで」作るしかないのだということだって他の言い方で言いようがない。

「回転読み」だとか「電圧装置」だとかいう言い方にこだわる気はない。それは、「語学には繰り返しが必要だ」という言い方でもいいし、「イメージと音を一体化する」という言い方でもいい。そういうことにはこだわりは持っていない。

やはり、私の言葉の癖が強いのがいけないらしい。

私も、NHKの語学放送を聴き続けている人に向けて、「そのやり方に未来はない」とは直言できなかった。生身でつきあう人に対して、その人と「語学論」によって直接的に関係を結んだら、その人との関係の総体がぶっこわれるのは目に見えていた。我の強い人が思い込んでしまったことにやたらに口を出すもんじゃない。

「継続は力なり」と言うが、力にならない継続もある。

生身でのつきあいの平面で避けたものを、掲示板では避けなかった。その結果、「馬鹿か」も出てきたし、「顔洗って出直して来い」も飛び出したのだった。なんでわざわざそんな損をするような言い方をするのだという忠告は何度も聞いたが、こちらこそそう言いたかった。なんでわざわざ損をする ようなことを放っておくのかと言いたくなることばかりだった。NHKやら中学・高校の授業やら、英会話学校やら、澄ました顔をしてやっているそれらの全部が駄目だと言いたくなった。言いたくなったので言ったのである。

日本全体が、英語一つでどれだけの損をしているかわからない。「語学論」がないからだ。これに関しては、文部科学省と大学に責任がある。原子力村と同じように、英語の回りにも「御用学者」がうろうろしているのだろう。

———————————

以上が、この正月に書いたものである。

なんで語学のことなんか書いたのかと言うと、少し前に「大風呂敷」に語学論めいたものを書き、それを facebook に転写するということをしたからである。

「続きもの」をまたやろうかという気になったときに書いたのだった。それが尾を引いていて、ふんぎりがつかないから、多分、話がそっちへ流れたのである。

いつもよりずっと長い原稿になってしまうが、ネット上への掲載なら、さとうさんの迷惑にはならないだろうと思い、以下に「大風呂敷」に書いたも のを転写させていただく。少し書き足したところがある。

———————————

..1.なぜ「磁場」と言ってきたのか

13/12/25 投稿者:根石吉久 投稿日:2013年12月25日(水)22時46分57秒 編集済

『「磁場」に入り、種のまま持ち続けたものから芽が出ればいいのである。たてつづけにめまぐるしくイメージがどんどん脱皮を繰り返すというよう なことも起こるはずだ。それが「磁場」であり、「磁場」でしか起こらないことだ。』

上に引用したのは、掲示板「大風呂敷」の過去ログからの私の文だと思われる。

素読舎の語学論の多くが、「音づくり論」と「磁場論」に言葉を費やしたものだ。

書いてみようと思ったのは「磁場論」そのものではなく、なぜ「磁場」という語が素読舎の語学論に必要だったかについてだったので、古いテキスト ファイルに「磁場」という検索語で検索をかけたら、たまたまこの文にぶつかったというにすぎない。「大風呂敷」の過去ログ全体を「磁場」という検索語で検索すれば、おびただしい文がみつかるだろうと思う。引用したものは、その欠片みたいなものである。

なぜ(英語の・日本語の)「磁場」というような言い方をわざわざしてきたのかについて書いておこうと思ったのである。

例えば「英語圏」という語がある。「あの人は英語の磁場にいた人だ」という言い方よりも、「あの人は英語圏で生活した人だ」という言い方の方が わかりやすい。だから、わざわざ(英語の)「磁場」などと言わなくてもいいではないか、「英語圏」でいいではないかという意見があるだろうと思 う。しかし、私には「英語圏」という言い方を使ったのでは言えないものがあったのである。

「磁場」という語を使い始めた時、「磁場」という言い方 でないと切り開くことのできない地平を予感していたのだと言ってもいい。

「磁場の磁力が働く」というような言い方は可能であるが、「語圏の圏力が働く」という言い方では何のことかわからない。「磁場の磁力が働く」と いうような言い方は随所に必要だったので、「磁場」という語が必要になったのだ。

私は語学屋であるので、語学をやる立場から、例えば「英語圏」と呼ばれている場所を見る。語学屋であるから、語学特有の性質について考える。考えるときに、「磁場」という場に、語学にはない性質を見つけることができれば、そのことで逆に語学とはどういう行為であるかを照らし出すことがで きる。そういう場合にも、「語圏」ではうまく考えられない気がした。「磁場」あるいは、「磁場の磁力」というふうに物理学用語で比喩的に言う方が 考えが先に行ける気がしたのだった。

語学を考える途中で、「みつけたぞ」と思ったものは、「当事者性」だった。

語学になく、「磁場」にあるものは、「当事者性」だと言っていい。

「当事者性」が磁力を帯びるのだ。

具体的に例を出すほうがいいだろう。例えば、日本語の新聞を読んでいる場合に(英語でも同様に説明可能だが、日本人には日本語の「磁場」を意識 して欲しい)、これまでの考えを当てはめれば、二つのまったく異なる読み方がある。

新聞に、明日の東京の天気は雨だろうという記事があったとする。その「明日」、亡くなった友人の葬式があり、それに列席する予定の人を想定して みる。駅から式場までタクシーを使うべきか、歩いても行けるかどうかを葬式に列席する「当事者」として悩んだと想定してみる。列席すべき「当事 者」であるから、インターネットで式場の周りの地図を探し、歩いて行くこともできそうだから、傘は絶対に持っていかなくてはならないなとか、読んだ新聞記事そのものからどんどん離れて、実際にやらなければならないことを考え、判断し、準備するだろう。それが「磁場」の中にいるということな のである。それが、「当事者」が「磁場の磁力」の中を生きるということであり、磁力を帯びるということである。

これと根底からして違う新聞の読み方が、語学の教材として読む読み方である。

例えば、アメリカ人が語学の教材として、明日の東京の天気は雨だろうという記事を読むとする。単に目で読むだけでなく、しゃべるのに使える語法 がここにあると思い、「明日の東京の天気」という具合に「の」で名詞をつなげていく語法を習得しようと思い、繰り返しその文を口で唱えてみるとい うことをしたとする。これは「練習」である。だから、音もなるべく日本人が発音するように発音してみようと努力するだろう。

この語学的な場面では、このアメリカ人にとって、明日という日に、東京に雨が降るかどうかはどうでもいいことなのである。そんなことよりも、日 本語の「の」の使われ方に慣れることの方に意識の力を注ぐべきことになっているのである。つまり、自分の行動や判断に直結する「当事者性」はここ にはまったくないと言っていい。「当事者性皆無」というものが、語学の場面なのである。現実に対する芝居のような位置にいるのである。ままごとの ような位置と言ってもいい。

語学をどれだけ激しくやっても、大量にやっても、そこには「当事者性」というものはない。

この語学の場面に当事者がいるとすれば、「当事者」を想定し、それを意識において演じる当事者がいるだけである。それは、現実の場面で、へたな 言い方をしたら、ただちに危険にさらされるかもしれない人が持つ「切実さ=当事者性」のようなものをまったく欠いている。

語学の真の場所は、意識である。意識に「想定された当事者」をどう演じればうまく演じたことになるかという架空の世界があるだけなのである。それは天然自然の中に置かれた人間の意識と同じくらい架空のものである。

そこにも架空の世界の「当事者」はいるが、その「当事者」は想定されたものとして意識の内部にいるだけであり、「足が地についた場所」に身体ごといるわけではない。

それが語学である。すべては想定されたものであり、イメージされたものであるにすぎない。場所は「磁場」ではなく、意識である。

「磁場の当事者性」と「語学で行使される意識」は、吉本隆明の語を借りれば、まったく「逆立している」。

「語学の場=意識」と「磁場に足をつけて生きる意識=当事者性」との間には、目も眩むような巨大なクレバスがある。日本人が英語をしゃべるよう になるということは、このクレバスをまたぎ超えるようなことである。あるいは跳び越えるようなことである。こちら側は、個の意識だけの世界、向こう側は場における当事者になる世界である。「目も眩むような巨大なクレバス」は大げさな言い方ではない。

という具合に、語学というものを考えてきたので、「英語圏」なんかという言い方では、とても考えを先に進めることはできなかったのである。

「磁場」あるいは「磁場の磁力」、あるいは「当事者性」というわずかな語を使えば、英会話学校に通っても、なぜ英語をしゃべれるようにならないかを私は説明することができる。

今回もまた、語学論をやる常として、ビールを飲みながらやったので、すでに言葉にアルコールが回る寸前になっている。英会話学校不能論は次回に やることとする。

=========================================

■素読舎 反英語フリーク「大風呂敷」

http://8100.teacup.com/ooburoshiki/bbs?BD=7&CH=5

=========================================