根石吉久

以前、山本かずこさんと電話で話していたとき、山本さんが、お茶の席ではっきりとものを言うのはよくないことだと言われたのを覚えている。

ずけずけとものを言うと、よほど気心の知れた人どうしならともかく、相手の気持ちを害することがある。私はこの点が駄目で、よくやってしまうが、田舎者ということなんだろうと思っている。私が田舎者であることはまた別に書くとして、今は私のずけずけは棚にあげておく。

山本さんがお茶の席では「はっきりとものを言うのはよくない」と言われたのは、ずけずけがよくないというだけのことではない。言葉を明瞭に発音するのもよくないことだと言われたと思う。茶室というところでは、やたら照明が効いて、ものがすべてよく見えるというのがよくないのと同じよう に、言葉の音の輪郭もやたらくっきりしているのはよくないのだろう。それは場にそぐわないのだ。

これは茶室という場の性質なのか、日本人の性質なのか、日本語の性質なのかと、その後考えた。いまだよくわからない。

テレビのニュースで報道するとか、学校の教室で、考えや意見を言う場合は「はっきりと言わないのでよくわからない」というふうな文句が出やすいだろう。しかし、日本語でふつうに人と話すときには、特にはっきり言うというようなことに気を使うことはないだろう。(私が今、ことさらにはっきりと口を動かして日本語をしゃべるのは、脳梗塞をやったせいだ)

言葉が伝わるかどうかではなく、心が伝わりさえすればいいのだ。どこの国だって基本的にはそうだが、日本は特にそうだ。どうしても以心伝心という語を思い浮かべてしまう。以心伝心に価値がある。日本では言葉はそのための補助的なものにすぎない。言葉は断片である方が、よく心を伝えたりする。

英語の語学屋から見ると、この日本人の、あるいは日本語の性質は、茶室の外側にも容易に見つかる。日本人の日常の中にその価値(以心伝心)があるのが見える。

日本人が二人で話しているのを近くで聞いているときに、言葉がはっきりしないので何を話しているのかわからないことがある。特に内緒話をしているのではなくてもそういうことがある。当人どうしは、それで十分に話ができているのだということはわかる。

そうすると、日本語の元には「むつごと」があるのじゃないかと、一挙に仮説を立てたくなる。

むつごとを言うときに、しっかりとはっきりと明瞭に発音するのはバカである。私はバカなのか、むつごとが下手である。あるいは、私がバカに分類され

るお人なのでむつごとが下手なのである。だいたいが、たいがいの女には、トンチンカンな奴だと思われ、実際にそうだから困る。そういうことを言う女は、しっかりしたやつらが多く、実に嫌なやつらである。

で、つらつら思うに、日本人一般は、思いの外、むつごとが上手なのではないか。いやあ、あんなもの、わからんぜ、男は黙ってサッポロビールとか言ってるが、ビールを飲んじゃったら、後はむつごとが上手だったりしてさ。と、かように仮説的妄想はふくらんで、はたまたしぼむ。

なんでしぼむ?

むつごとを言うときに、しっかりとはっきりと明瞭に発音するのはバカである、とちゃんとしたことを言った後で、女のことなんか書くからだ。そんなことして、ろくなことはない。

しぼんだところが、こういうふうに文章を書きつらねる場所なのだろうか。あるいは、語学屋の業(ごう)なのだろうか。

話を急に変えるべきだ。

小川さんという奈良にお住まいの方が、素読舎のコーチをやっておられる。英検1級や通訳ガイド資格をお持ちで、いうなれば日本で作った英語ではトップクラスの実力をお持ちの方で、新聞社が主催する英語教室の講師をやっておられる。

「音づくり」については、小川さん自身が私からレッスンを受けたいと申し出られた。私は緊張したが、小川さんはもうずいぶんと長いことレッスンを受けておられる。レッスンでは、いわゆる「音読」をしてもらうのだが、ある時からレッスンが先に進まなくなった。そこにどういう問題があるのか、私は長いことわからなかった。私の側にいつももどかしさのようなものがあり、しかし何がどうであるからもどかしいのかわからなかった。

今年の正月、パソコンに向かっていて、思いついたことを「紙に」メモした。

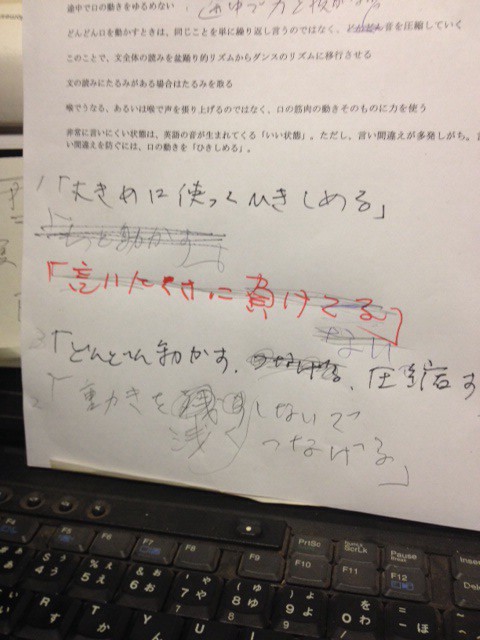

「口を大きめに使って、引き締める」と書いた。そしたら、次にメモすべきものがほぼ自動的に浮かんだ。「口の動きを浅くしないでつなげる」と書いた。

この時、小川さんの顔を思い浮かべていたのではない。塾の生徒の顔を思い浮かべていたのでもない。誰と特定できない、無数の日本人の顔を思い浮かべていたのだと言えばそう言えると思う。

この二つのメモを机の前に張って、メモを見ながら正月明けのレッスンを始めた。その後、小川さんの顔を思い浮かべた。そうか、解けたぞ、と思ったのだった。

あくまでも英語との対比であるが、日本語の音は平板である。口の筋肉を動かすのに使うエネルギー消費はとても少ない。省エネという観点から見れば一級品の言語だと思うが、これは英語の練習をするのに非常に不利な条件になる。これは日本語と英語というふうに、言語と言語を対比させたのだが、もう一つ別の対比がある。実際に言葉として使う場面と、あくまでも言語修得の練習の場面との対比がある。二つの性質の違う対比があり、それらが関連しあうので、ことは面倒になる。

言語と言語の対比で、口の筋肉のエネルギー消費に関して、日本語は省エネ型言語だと言い、英語はエネルギー多消費型だと言ったところで、実際に言葉として使われる場面ではすぐに反証のようなものが飛び出してくる。日本語でどなりつけるのと、英語でささやくのとでは、明らかに日本語の方がエネルギー多消費型になる。日本語はこうだ、英語はこうだなどと、そんなこと一概に言えないよ、となる。

しかし、語学屋としてはっきり感じ続けてきたものがある。日本人の口の筋肉は英語で育った人の口の筋肉と比べたら、はるかにパワーがないということである。

これは、オーストリアで生まれ、ドイツ語で育ち、渡米、10年以上アメリカ在住の後、日本に来た男と悪友みたいなつき合いになり、ある日、私の家で炬燵にあたって喧嘩をしたときにはっきりわかったことである。

英語で喧嘩したのだが、どうも顔に風が当たるのであった。炬燵板の上を風が吹いてくる。ははあ、と思った。こやつのドイツ語で育った口の筋肉が風を起こしているんだと思い、喧嘩を少しの間忘れてしまった。語学屋的感嘆を言っても通じやしないので、お前の口のバネはすごいなとは言わなかった。論理は大したことないが、口のバネはすごいと思ったのだ。喧嘩の脈絡を離れて、こちらが気抜けしたようになったのがわかったのか、喧嘩は口喧嘩以上の大事にはならなかった。そして、何で喧嘩したのかは忘れてしまった。

ドイツ語育ちで、英語に渡ったやつの口の筋肉のバネについては忘れることができない。あいつは、福島第一原発の事故の直後、家族全員でオーストリアに行ってしまった。もう、あいつと喧嘩もできない。東電よ、電力会社どもよ、お前らが何を壊したのかわかっているのか。

パワーがなくたって英語は使える。英語を使う場面では、そんなにやたらパワーが必要なわけではないと言う人もいるだろう。「私は喧嘩はしないし」と。それならそれはその通りだ。

パワーがないと困るのは、練習の場面、語学の場面なのである。パワーの有無によって、インプットの深度が違ってしまうのである。あるいは、音の安定性がまるで違ってしまうのである。

音の安定性についてはわかりやすい。個々の音の繊維を備えて、その強弱まで備えて、同じ調子でいくらでも同じ文が言えるかどうかで安定性を測ることができる。

インプットの深度というのがわかりにくい。しかし、結果の方から見ると見えやすい。文まるごとがひとつのものとして口の動きに乗るかどうか、つまり、アウトプットが簡単に成り立つかどうかで測ると、インプットの深度が十分であるかどうかがわかる。

このインプットの深度という観点は、私が読みあさった限りにおいて、どんな英語のハウツウ本にもなかった。おそらく今もない。

先日、経済的な理由のためにレッスンをやめざるを得ないという生徒さんに最後のレッスンをした。小さいお子さんを育てているお母さんである。この生徒さんは、私が正月に書いたものをよく理解してくれた。「口を大きめに使って引き締める」と「口の動きを浅くしないでつなげる」を両立させる練習を自分で継続していくつもりだと言われた。

私はなぜそういう方針が必要なのかということを話した。口を大きめに使って引き締め、音が安定したら、動きを浅くしないでつなげる。その後の段階がある。それは、「どんどん(あるいは、がんがん)、口を動かし、音を圧縮する」である。

これはレッスンでは扱えない。

レッスンでこれをやれば、30分のレッスンで文を一つか二つしか扱えないようなことになってしまう。生徒が自分でやるべきものとして、この三段階目があるのだと言った。しょせん、語学なんて90パーセント以上が自分でやることですからね。10パーセント未満のところに、何をどうするかという「やり方」の問題があるんで、そこがトンチンカンな人はとても多いから、このレッスンの存在理由があると、いつも言っていることも言った。 レッスンは、生徒に三段階目をやれるところまで連れていく。だけど、三段階目をやるかどうかは、生徒次第なのである。

「で、ここからは損得の話で、まあ、あんまり品のない話ですがね」と前置きした。

三段階目ですね。がんがん口を動かして、音を限度まで圧縮すると、覚えようとしなくても覚えてしまう。頭が暗記するのとはまったく違って、「口 の動きとして覚えてしまう」。だから、文がまるごとすぐに口に乗るようになる。つまり、アウトプットができるレベルのインプットができたことにな る。そこまでやっちゃうのが、絶対に得です。そこまでやらないと、絶対に損です」。

「文まるごとが、楽に口に乗るようになっていると、その文は変形させることも楽にできます。単語を入れ替えて別の文にしたり、時制を変換したりするのも楽にできるようになります。文法の理屈なんかは、とても楽に了解できるようになります。だから、自動的にアウトプットに転じるようなインプットをするのが絶対に得です。語学には『絶対に得』ってものはあるんです。だけど、多くの人たちが『絶対に得』という練習領域に入らない。だか ら、損をし続けています」というふうな、損得の話をした。そうとうに手前味噌なことも言った。

そんな話も、正月にメモしたものを普段のレッスン時に何度も見ていたからできたのだった。

その頃に、小川さんの停滞がどんな形をしているかも見えてきたのだった。長いことわからなかったものが、ようやく見えてきたのだった。

それは、初心者や中級者と同じ問題が上級者にもあるということだった。それは中級であるとか上級であるとかは関係なく、日本語で育った平板な音がベースにあるということだった。それに意識的でないと、何をどうすることで音を鍛え込むのかに意識的になれないことでもあった。

具体的には、「引き締める」と「つなげる」の二律背反を二律背反のままに放っておくのではなく、二つを「両立」させてしまう必要があることに意識的ではないのである。下手な命名をすれば、上級者の場合は二律両立がメインテーマとなるべきなのだが、それが正面の問題になっていないのである。

これは小川さんに限った話であるはずはないと思った。英検1級を持っている人を例にとれば、その8割以上の人に小川さんの「音の問題」は当てはまるだろうと思った。9割以上かもしれない。

なぜ意識的でなければならないのか。それは、なぜ長いこと「磁場」と言い続けてきたのかというのと同じことだ。

こんなふうに音を鍛え込む必要があるのは、英語の「磁場」がないからだ。あるのは、英語にとっては強力な酸性雨となる「日本語の磁場」だけで、 「英語の磁場」がないからだ。

「磁場」に生きていれば、「磁場の磁力」がインプットを助けてくれる。日本に生きていれば、それがないどころか、「日本語の磁場」は、少しくらいの練習の成果を短時間に真っ赤に錆び付かせてしまうくらいに強力なのだ。少し練習した程度の英語は、みんな日本語が「引きずり降ろしてしまう」。

だから、あの自動的にアウトプットに転じるまでのインプットの質が必要なのだ。逆に言えば、英語の「磁場」があれば、そこまでのものは必要ないのである。

日本で英語をやるということは、茶室の静けさ、以心伝心の補助でしかない言葉、明瞭さの排除などに逆らうことだ。いや、そんなところにとどまらない。

日本語の自然な生理そのものに逆らうことなのだ。

19歳の頃、アメリカ文化にはまるで興味がなかった私が、なんで英語のインプットにはのめりこんだのか。日本語の自然な生理に逆らうことで初めて私に生じる欧米系の思考が面白かったのだ。文明や文化の元になっている言葉そのものが面白かったのだ。

吉本隆明の使った言葉で「逆立する」という語がある。読みが正しいのかどうかわからないが、私は「ギャクリツする」と読んできた。語学が面白かったのは、ギャクリツするのが面白かったのだ。もしも万が一、私が語学の地平で正立してるのなら、今日まで生きてきた過程の全体が、いきなりギャクリツしちまうじゃないか。

ギャクリツしてるのは、逆に語学的行為そのものだろうと考えたのは、語学でメシを食い始めて以後のことだ。

ああ、ほんとにギャクリツしてる、と眺めるのも面白かったのだ。どっちが正立なのか、どっちがギャクリツなのか。世間では「たかが語学」だ。だけど、正立、ギャクリツは、どっちもどっちだの関係でシーソーみたいに揺れるときがある。脳梗塞をやった私の、日常のめまいのように、世界がゆらゆらしたのだ。

それがなければ、語学なんかやりはしなかっただろう。

根石さん、ギャクリツが面白かったから、語学を始めたんですね。

「面白かった」と思うことが、人間なにかを始める時の理由のひとつであって、面白いと思った瞬間が大事で、継続が大事で、そのことでこれだけのことが書き起こせることまで出来る。面白がって生きたいです。

ミモフタモナイですが、ジュケンベンキョーをやってたら、語学と言っていいところまで、突っ込んじゃったのでした。もちろん、途中から面白くなったからです。