辻 和人

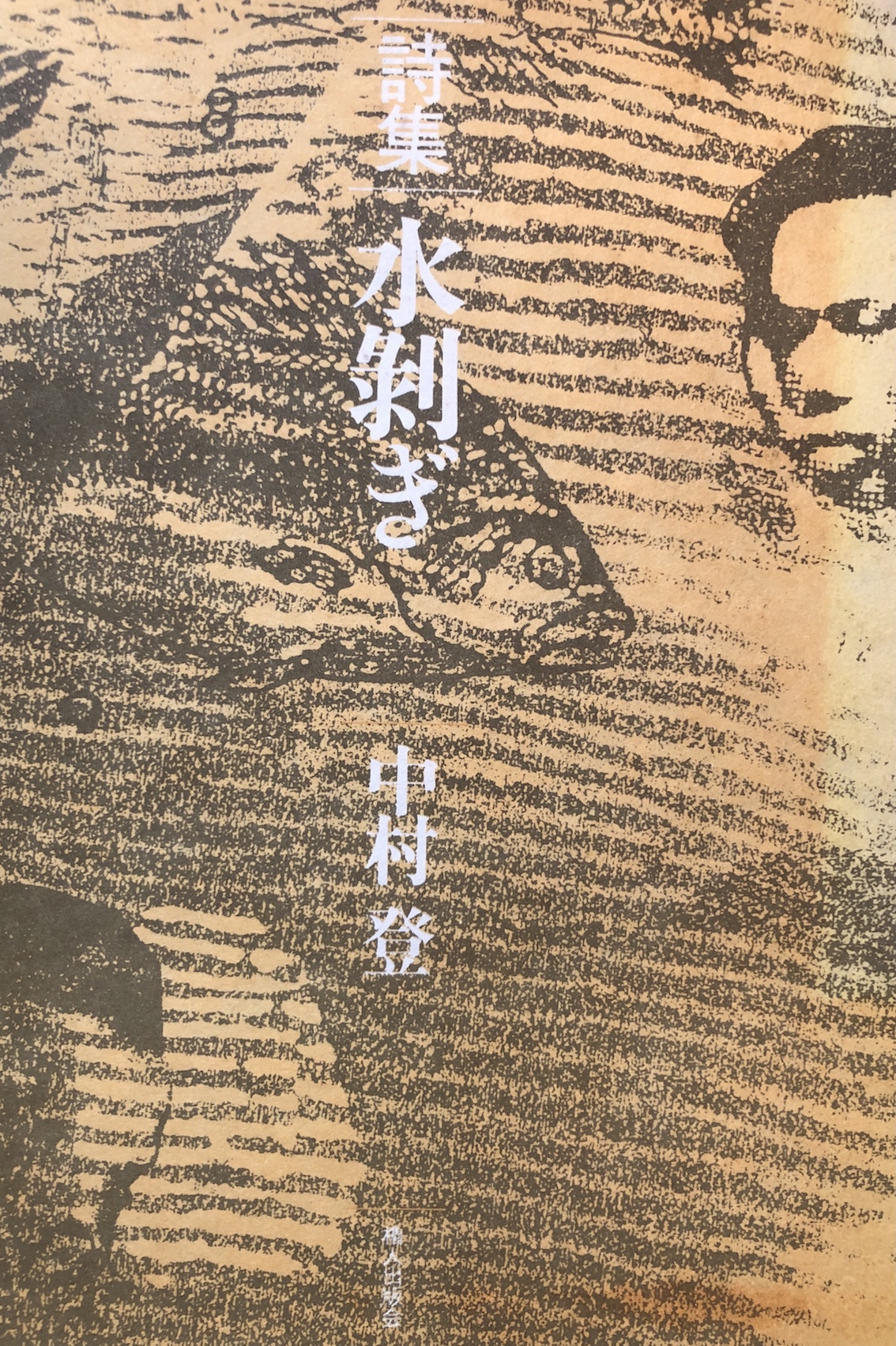

中村登(後年、古川ぼたると改称)の詩は、長い間私の関心の的であり続けている。私が大学に入って間もない頃、渋谷のぱろうるで第1詩集『水剥ぎ』を手に取り、即、購入したのだった。私は高校の時から現代詩に対する関心を抱き始めていたが、読んでいたのは既に実績のある年配の詩人の詩集ばかりで、若い詩人の作品はほとんだ読んだことがなかった。中村登(1951年生まれ)の詩を、私は「現代詩手帖」の広告で知ったのだったが、私(1964年生まれ)にとっては感覚的に共感するところが多く、店頭で立ち読みしてすぐ気に入ったのだった。以来、しばらくの間、枕元に置いて寝る前に必ずどれかの詩を読んでいた。更に、詩集『プラスチックハンガー』(1984年 一風堂)、『笑うカモノハシ』(1987年 さんが出版)を愛読し、彼が参加していた詩誌「ゴジラ」や「季刊パンティ」にも目を通した。まるで中村登のおっかけのようなものである。後に自分が詩作を始めてからも、彼の詩はいつも頭のどこかにひっかかっていた。彼ならどう書くだろう、と考えたりしていたのだ。「季刊パンティ」が終わった後、詩を余り書かなくなっていたが、2012年にさとう三千魚さんを通じてブログ「句楽詩」で詩作を再開したことを知り、嬉しく思った。

私は一度本人にお会いしたことがある。鈴木志郎康さんの講演の場で偶然一緒になった。穏やかな表情の快活な方という印象だった。お話ししたいことがあったが、用事があったので一言挨拶を交わしただけだった。その後、ネット上で少しやりとりをした。いつかゆっくりお話をしたいものだと思っていたが、2013年4月、急死されたと聞いて驚いた。脳出血とのことだった。もう新しい詩が読めないのかと思うと寂しい気持ちでいっぱいだが、残された作品を論じることはできる。

私は中村登の詩のどこがそんなに気に入っていたのか。彼の詩は、身の周りのことを書いた私詩的なものが多く、一般の目を引くドラマチックな題材などは一切扱わなかった。言葉の運びは巧みだったが、華麗な比喩を使うこともなければ抒情美でうっとりさせることもなかった。一見すると、ネクラな、ぱっとしない詩という印象を与えられる。

しかし、二十歳前の若者だった私は夢中になったのだった。読み込んでいくと、はらわたに浸み込むように、その真価がわかってくる。中村登の詩には、彼が生活の中で抱えた問題-金銭の問題とか人間関係の問題とか健康の問題とかいったテーマのはっきりした問題ではなく、もっともやもやした、個人的な問題-を正確に言葉にしようと苦闘する様が刻む込まれているのがわかってくるのである。

まず、冒頭に置かれた表題作「水剥ぎ」を全文引用してみよう。

空0水を一枚ずつ剥ぐ。

空0今宵の流れは何処へめぐるか。

空0乳白色に迫ってくる河は、

空0巨大な交尾に浮上する。

空0交尾に狂う河だ。

空0河が固い喉を裂いた。

空0ふるえを飲む。

空0泥を飲む。

空0関東ローム層のスカスカした暮らしの

空0腕がこわばる、

空0樹を飲む。

空0橋を飲む。

空0道路を飲む。

空0家を飲む。

空0自我へ渡る睡眠中枢を断ち、

空0喩に痩せた夢飲まず。

空0大陰唇押し広げ、

空0飲み下す舟の軸先が突き刺さる扁桃腺の浅瀬で、

空0否定項目が苛立ってくる。

空0ちくちくと畜生。

空0蓄膿する眼底に意味を流しては囚われるばかりだ。

空0青大将が鎌首もたげて顔色見てるな。

空0小水程の氾濫とみくびっていやがる。

空0煙立つ深夜の四畳半ギッと握り締め、

空0ずり足で河へ入る。

空0向う脛掬われ溺れそうだ。

空0家族を薙ぎ倒し、

空0記憶が胸元で濡れようと一瞥、

空0だが、明日は何処へちぎれるか解らぬ。

空0詩人奴が新しい喩を使う事件が不在だと嘆いている。

空0事件!

空0「何処にどんな気持ちのいい河があるんだ」

空0水剥ぎ、

空0交尾に狂う河を浮上させ、

空0幻想の瘡蓋剥ぐ。

荒れる河を前に昂揚した心情を歌い上げた、緊張感溢れる詩だ。畳みかけるような鋭角的なリズムが、凶暴化していく気分を描いている。「ふるえを飲む。/泥を飲む。」以下の「飲む」のリフレインが特に効いている。河は、様々なものを飲み込んでいくが、「自我へ渡る睡眠中枢を断ち、/喩に痩せた夢飲まず。」とあるので、自意識だけは飲んでくれない。逆に言えば、河が、自意識が裸で突っ立っている状態を作っているということだ。更にその後、「大陰唇押し広げ、/飲み下す舟の軸先が突き刺さる扁桃腺の浅瀬で、/否定項目が苛立ってくる。」とあり、性の営みも出てくるが、それは話者に豊かな官能をもたらすものではなく、むしろ苛立ちを掻き立てる。話者は「蓄膿する眼底に意味を流しては囚われるばかりだ」と物事に意味を求めるのを止め、「煙立つ深夜の四畳半ギッと握り締め、/ずり足で河へ入る。」と、たった一人で、荒れる自然の営みの中に入っていく。自分を支えてくれるはずの家族も「薙ぎ倒し」、過去も捨てる。自己表現の手段である詩でさえも、「詩人奴が新しい喩を使う事件が不在だと嘆いている。」と揶揄する。そして、「事件!/「何処にどんな気持ちのいい河があるんだ」と吠えるのである。

制度化されたものを一切拒否したい。が、事はそう簡単ではない。途中で「青大将が鎌首もたげて顔色見てるな。/小水程の氾濫とみくびっていやがる。」の2行がある。吠えながら、自分を縛ってくるものから逃れることはできない、と、心の底でわかっている。自由を希求するヒロイズムではなく、それが不可能なことの憂鬱が語られた作品なのだ。

鈴木志郎康はこの詩集の跋文の中で「詩集の頁をめくって行くうちに、ひとつの歩調を持って、水から離れて乾いて行くという経路を辿っているのである。『渇水』して乾いて行くのであるから、息苦しくなってしまうのだ」と述べている。では、序詩と言える表題作の後、どう「渇水」していくかを見てみよう。

詩集の始めの方は釣りのことを書いた詩が多い。中村登は子供の頃から河で釣りを楽しんでいたようだ。「切りつめズボン少年の夏は河口へ」は、少年時の作者と思われる人物が自転車を河口へ走らせるが、河口は赤潮に満ちていてお目当てのハゼは釣れず、また自転車に乗って引き返すという詩である。

空0飛白肩手ぬぐい貼り当て軒先に立つのを

空0ひしゃく振り祖父が

空0水打散らす

空0ボクら弟前に押し

空0コジキコジキ囃子

空0イッチャンニット黄歯頬かぶり笑い

空0コウチキローサンのバケツブリキに

空0味噌ムスビころげころげ

空0“稲が燃えるぞ アッハッハー

空白梨が燃えるぞ アッハッハー“

少年時代の作者は近所の人たちと親しくつきあっていたことがうかがえる。釣りはそれをすること自体楽しいが、社交の場としても機能していたようだ。同年代のイッチャン、大人のコウチキローサン、祖父も近所に住んでいる。そしてみんな一緒に釣りを楽しんでいた。中村登が少年時代を過ごした1960年代の埼玉の農村では、関係の密な地域共同体が生きていたのだろう。ゲームセンターもなく映画館もない、そんな中で、釣りは地域のみんなを結びつける貴重な娯楽だったのではないかと思われる。

釣りは潤いのある共同体を映し出す鏡のような存在だったが、中村登が成人する頃には様子が変わってくる

空0あぎとに突然

空0一条の水が突き刺さった

空0喉を引かれるままに

空0膜を破り見た

空0俺のような死体が

空0草のなかで

空0乾いた鱗が反りかえっていた

空白空白空白空白「魚族」より

空0青草を敷いて

空0闇に竿先を見つめる

空0失職の夜は

空0針ほどの目に暗くて

空0頼りたかった

空0河を渡る電車の窓光

空0旋回する飛行機の尾灯や建物の明りが

空0赤い腫れもののように

空0浮きあがる

空白空白空白空白「夜釣りの唄」より

釣りはみんなでわいわい楽しむものから一人でするものに変わっている。ここでの釣りは、「乾いた」自分を見つめる、孤独との対峙の場である。埼玉の農村も郊外の波が押し寄せてきたのだろうか。

空0逃げてゆく

空0逃げてゆこうとする魚が私を

空0引っ張る

空0たまらず竿を立てる

空0一日中釣りのことで毎日を過ごしたい

空白空白空白空白「釣魚迷(つりきちがい)」より

ここでの作者は、「切りつめズボン少年」だった頃とは全くの別人になっている。周囲との関係を絶って、逃げてゆくものをひとすら追いかける、という行為の中に自分を閉ざしているのである。

作者は結婚し、家族を持つが、そこでも安らぐことはできない。

空0娘が陽を溜めた

空0赤茶が

空0トウモロコシは泡の中

空0からんでる

空0私だけが浮き上がる

空0ドラム缶に転げる

空0200㎏に軋んだ

空0工場の爪は

空0髪にすすがれ

空0鮮やかになる隙間で

空0浴場

空0と限り掴む

空白空白空白空白「湯上りに娘の耳を」より

作者は風呂からあがって幼い娘に優しく向き合うが、工場での無機的な労働の記憶が消えず、自分が周囲から浮き上がっているように感じてしまう。

空0ムカデが妻を誘っていた

空0子供らが傍で関節を折っていた

空0男の子の手にハシが突き刺さっていた

空0女の子の胸にキキがララと笑っていた

空0妻は息を殺して這っていた

空0全足が喚起する苦しげな腹でムカデは

空0妻を包み込むように身をよじった

空白空白空白空白「妻の病」より

家の中にムカデが這い出て緊張が走る光景と妻との性行為がダブルイメージで描かれている。駆除すべき虫が、夫である自分に成り代わって、妻と交合する。最も親密なエロスの場からも爪はじきされた気分なのだ。或いは、夫であり父である自分が、家族によって駆除される存在のように感じられてしまうのか。

この状況は、テレビがまだ普及しきれていない時代のことを書いた「夜の荷台」という詩と好対照をなす。「(町の最初のテレビが八時になろうとしていた。昼のうち道路の砂利を新しくしていた父が慌てて夕飯を喰う)」という前ふりで始まるこの詩は、

空0頭の上にうなっている

空0時間ではなくいつも蠅が(トオサン百姓)

空0季節が首を吊ったまま(ボク子供のノブ)

空0目の裏に鮮やかな

空0呼び戻す胃で

空0上等兵が杓文字で殴る

空白空白(頬につくわずかな飯粒がうれしかっ

空白空白空0たってトウサンが言うのを聞いたし、菊と宝刀

空白空白空0があるとも、その腰)

父と子が一体となって町に一台しかないテレビにかぶりついている様子が描かれている。父は農作業の傍らに土木工事に従事し、家族を養っていたようだ。父は戦争の記憶が鮮烈であり、その記憶は戦争を舞台としたドラマを通じて子に継がれている。釣りと同じくテレビも皆で楽しむものだった。親子の間で記憶の断絶はない。

しかし、農業で食べられていた時代はどうやら父の代までで、作者が成人する頃には農業が衰退してしまったのだろう、作者は工場で働く他なくなる。

空0赤い顔料が渦巻く

空0言葉を熱く頭にめぐらす粒子が

空0こすれて発熱する

空0熱を溜める体に

空0顔料が流動する工場は

空0言葉が言葉をもっている言葉は連れて行く

空白空白空白空白「熱い継ぎ目」より

単調な作業の繰り返しの中で、人との接触を絶たれて行き場を失った言葉が、独り言のように頭の中で生まれては消えていく。労働疎外とは、こうした感覚が麻痺した状態を指すのであろう。

次に全文引用する「防爆構造」は、本詩集で最も完成度の高い作品と思われるが、当時の作者の切迫した心情を描いている。

空0工場の朝へ

空0足が溜る

空0吹き出す

空0口を

空0防爆に

空0モーターの

空0螺子込み垂れ籠み

空0きっちりと

空0火花を摘んである

空0時折り 爪が

空0蓋に咬まれつぶれる

空0死血が溜る

空0排卵の月は筋めく股

空0妻かって?

空0餅切り

空0くっつかないように

空0片栗粉まぶし

空0餡子も熱いうち金時と

空0塞いでしまう

空0伝説の四天王では詰まらない

空0容器をまちがえたか

空0詰め物がちがうか

空0凝ってくる

空0影に引かれて

空0蝙蝠

空0こんもり夜が

空0帰ってきた玄関で腰に

空0警棒が

空0たかっている

空0腐りものを探しているのだ

空0発酵寸前の

空0いい匂いがするのだ

空0チューブ巻きあげ

空0ハンバーグがにょっきり出たりするので

空0肛門開きのぞき込む

空0台帳のナカムラさんですか

空0と丁寧に念入りな箪笥抽斗押入鴨居

空0やがて

空0性交の数まで根堀り葉堀り長さ太さに穴の深さを

空0手帳する

空0それではアレもあるだろう

空0もちろんアレもあります

空0まだぬくといアレだぞ

空0ハイハイそうです

空0ぶっくりふくれる

空0子宮です

ねじめ正一はこの詩に対し、「防爆構造とは、一つ間違えば爆発する構造に他ならない。いや、もっと言えば爆発が不可避だからこそ防爆構造なのである」と述べている。まさにその通りだろう。勤務先で監視されながらふらふらになるまで酷使され疲弊した作者は、家に帰っても「監視されている」という感覚が消えない。夫婦の営みとその結果としての妻の妊娠は、普通なら潤いに満ちた愛を示すが、そうした最も親密な行為さえも「監視されている」という感覚を伴ってしまう。性行為は体を重ねて求めあう濃密な行為だが、唐突に出てくる「ハンバーグ」という言葉は、そこから愛する者同士のコミュニケーションという本質的な要素を抜き去って、行為の物理的な生々しさだけを強調する。「警棒」が家庭内に侵入し、行為から意味を除去し、即物的に記録していくのだ。その不快さに対し、我慢に我慢を重ねている、それが「防爆構造」なのである。

「防爆構造」を抱え込んだ意識は

空0私は思うこともなく煙草に火をつけていると

空0扉の把手の金属の内側に

空0閉じこもってしまいたい でも

空0閉じこめられてしまえば

空0出たいと思う

空白空白空白空白「便所に夕陽が射す」より

のように、自分が何をしたいのかわからない、ふらふらした「モノ」のような様態となる。このふらふらと行先の定まらない意識は、様々な奇怪な幻想を紡ぎ出すようになる。

空0あぶな坂の夕陽の辺りに

空0乳首が上下している

空0髪をすきにくるあなたは

空0南風に

空0ケガをしたのですか?カアサン

空0妻の股から今し方あなたの

空0首が降りて来ました

空0その首を吊り下げて

空0坂の中腹にさしかかると

空0飛んで刺しにくる 初めは

空0アルコールでスッと拭きました

空白空白空白空白「私の声が聞こえますか」より

空0壁を剥ぐ

空0妻の股には傷口が深くえぐられ赤い内面に

空0血液がしたたる

空0倒れた妻を抱き血液をなめいとおしむ脳の

空0空地に土砂降りの雨が溢れ

空0沼をかきむしるその手に

空0缶カラッ、看板、破けた

空白空白空白空白「夜の空地」より

詩集の後半では、性的なモチーフから、非現実的で不気味なイメージを引き出す局面がたびたび出てくる。妻は魔女のように極端にモノ化されて表現される。こうした対象のモノ化は、生活に疲れ切って荒んだ作者自身の意識の表出であろう。

空0妻と子供らが帰ってこない

空0熱い夜は窓を開けて寝る

空0風のなかではぴらぴらと少しも

空0位置がはっきりしないそれが

空0家庭の本質、とつい絵の中のコウモリが

空0監獄の天窓めがけて飛び立つ夢を描く

空0夢が描けない俺は

空0未決の留置場で朝ごとにバスが来る

空0なんでも吐いてしまいな

空0と言われても

空0ただの酔っぱらいの俺に何が吐ける?

空白空白空白空白「風に眠る」より

妻が子供を連れて実家に帰ったのだろう。もしかしたら夫婦の間で何か揉め事があったのかもしれない。作者は深酒し、家庭というものについて改めて考えるが、答えを出せないまま吐き気に苦しむ。架けてある絵にはコウモリが描かれており、それは空想の中で、こともあろうに「監獄の天窓」に向かって飛ぶ。しかも作者は監獄に入るという、どん底ではあるが決然とした運命には行き着かず、「留置場」という中途半端な場所で生殺しに近い状態に置かれる。吐きたくても吐けない、という状況設定に作者の心境が窺える。

空0妻と行く先々の話を

空0今から話した

空0子供は六歳の雪江と三歳の秋則で私は妻より

空0二年遅れて死ぬ

空0死ぬ日から数えて

空0今はいつなのか

空白空白空白空白「大嵐のあった晩」より

この詩を書いた時中村登は30歳になっていないのだ。まだ若い作者がこんなことを思いつくのは、未来に希望を見い出せないからではないか。かけがえのない生きる時間というものも、一種の「モノ」として捉えている。土から引き剥がされ水から引き剥がされ、それでも一家の大黒柱として、家族を養うために過酷な労働に従事することをやめられない。その苦い認識が作者を人生の行き止まり地点に連れていくのだろう。

空0粗方の荷物は昼のうちになかに運び込んだ

空0傷つくのを気づかってくれた

空0大きなものは重い重いと言いながらも

空0置き場が見えていた

空0タンスとか冷蔵庫とか父とか母とかは

空0弟や義兄が手伝って家に帰った後夜になった

空白空白空白空白「引っ越した後で」より

「タンス」「冷蔵庫」と、「父」「母」が、「モノ」として同じ比重で扱われている。「切りつめズボン少年の夏は河口へ」で描かれた暖かな人間関係と何と異なることか。作者は、家族を、淡々とした筆致でもって、とことん突き放して描いている。心を故意に、虚ろで鈍感な状態にしているように見える。

その虚ろな心的状態は「漏水」という詩で端的に描かれる。

空0目が割れている 何処の

空0家庭の蛇口も深夜には

空0閉じられる

空0水圧があがる 見えないが

空0内部が磨滅しているのだろう 隙間から

空0水がもれている

空0私に隠して

空0感情の接点をむすんでいる

空0妻の背中で

空0漏れた水が流れ込む その底に

空0闇水が眠っている

「防爆構造」の緩みを、蛇口から水が漏れる場面に即し、外側から内側から、精密に描出していく。目に見えないところで、摩耗し、漏れていくものがある。それは確かに感じられる。しかし、何が摩耗し何が漏れるのか、作者自身にもはっきりと説明することができない。はっきり説明できないもどかしさと不安を、詩の言葉でなら克明に表現できる。中村登を詩に向かわしめる動機は、ここにある。

社会的な面で、中村登の詩を巡るポイントは二つあると思う。一つは都市化・郊外化の流れで、住民の関係が密な村落共同体が壊れていき、個人がバラバラな状態に向かっていったということ。釣りは、みんなでわいわい楽しむのが常であったが、それが孤独を見つめる行為と変化した。テレビも同様である。少年時代が幸福であっただけに、その変化はひとしお不自然なものに感じられたであろう。郊外化を推し進めたのは、高度成長の副作用と言える農業の衰退であり、若者は土を離れて工業に従事せざるを得ない状態となった。働く者の判断で仕事を進めることのできた農業と違い、工場では労働を徹底的に管理され、人間性を剥ぎ取られたような扱いを受ける。労働に対する疎外の感覚が生まれるということだ。

もう一つはジェンダーの問題である。中村登は20代で結婚し、父親となった。保守的な地域において、男性が家庭を持つということは、家の長として家族を養う責務を追うということになる。性的役割分担制は、しばしば女性の自由と権利を侵害するが、男性の場合でもそうである。どんなに辛くとも対面を保つために金を稼ぎ続けなければならない。都市化のために、自分の裁量で事を進められる自営的な仕事が立ち行かなくなり、資本によって雇用され稼ぐしかなくなった時、人間性を侵す残酷な扱いを甘受しなければならない。しかも、形の上で女性を支配する側として立つ男性の場合、その辛さを口に出すことは世間的に許されないのである。男性の過労死・自殺が多いのはそうした理由によることが多い。

その点で言えば、中村登の詩は、「女性詩」として括られていた同時代の詩との親和性が高いように思うのである。

空0あんたがもってきた時計のおかげであたしは

空0キャベツの千切りの速度が決められた

空0その気づくはずがなかった慣習という

空0単純な不幸のために

空0あたしはあんた好みに重くなっていく

空0寝ているあたしを隅においやり

空0家具と並べてながめ

空0なじめていない丸い部分を削りとる

空白空白空白空白白石公子「家庭」より

空0穴であると感じた

空0私は、自分を穴でしかないと感じた

空0そういうふうに私が抱く特権が

空0今のあなたには与えられているということか

空0ただし、穴には感情がない

空0私はどうでもよくなった

空白空白空白空白榊原淳子「飼い殺し2」より

この二人の詩人は、女性として受けた抑圧を、赤裸々にうたいあげている。心の抑鬱を、自らの性や身体の在り方に即して、読者に直接語りかけていくのだ。その語りの激しさに心を打たれないではいられない。常に個人の身体感覚を基点に言葉を繰り出す点において、中村登の詩は二人の女性の詩人の詩と酷似している。「女性詩」とは、女性が書いた詩のことなどではなく、女性の書き手が多いことはあったにしても、固有の性と身体から出発し常にそこを基調とする詩を指すのではないだろうか。であれば、中村登の詩も「女性詩」の範疇に入るように思うのである。

但し、白石公子、榊原淳子という二人の詩人がどちらも、被抑圧者として抑圧者を「告発する」という姿勢を露わにしているのに対し、中村登の方は姿勢がすっきりせず、もごもご内向している感じである。この「もごもご感」は、家父長として「抑圧する側」に立たされているために、「告発」という形を取れないために表れる。男性のジェンダーを語ることの困難がここにある。そして中村登は、このすっきりしないもごもごした様態を、詩の言葉でもってできる限り正確に伝えようと、苦闘していると言える。

「閉じこもってしまいたい でも/閉じこめられてしまえば/出たいと思う」という詩句には中村登の詩の特質が凝縮して表れている。こういう苦しさがあるのでこうしたい、と事態を打開する道を模索するのでなく、打開の道などないと諦観した上で、閉じこもったり出たり、ふらふらしている。その逡巡ぶりは一人の男性が生きて苦しんでいる時間の伸縮そのものであり、詩を読み始めたばかりの私はそこに惹かれて夢中になったのだった。