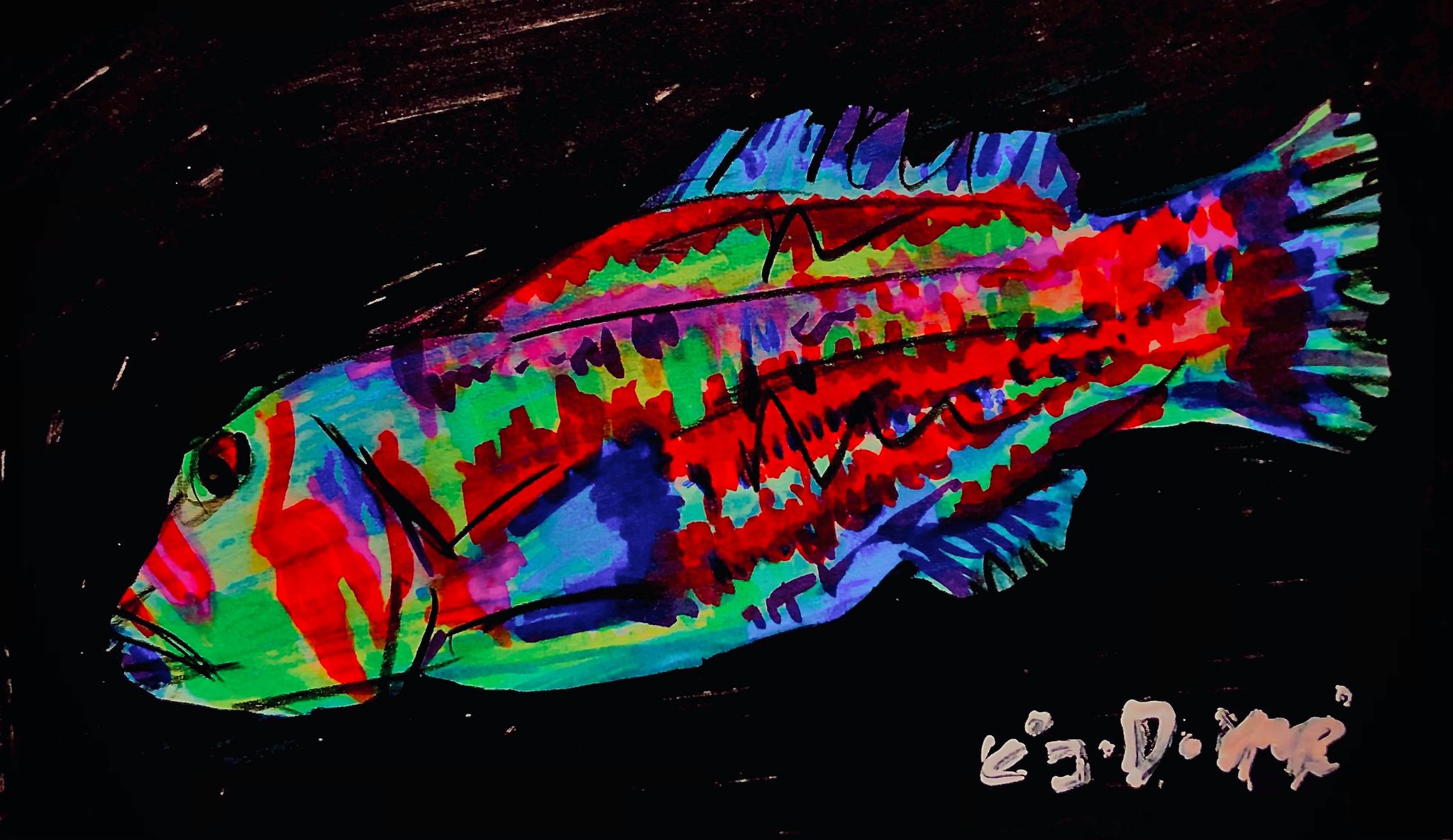

ピコ・大東洋ミランドラ

東京五輪は閉幕した。「 自分で身を守る段階 」になった。

ここのところ絶句している。

ほとんど、

絶句している。

ここのところ、

部屋で、

ジャズばかり聴いている。

ALBERT AYLER.

THELONIOUS MONK.

MAL WALDRON.

LES McCANN.

JUTTA HIPP.

CLIFFORD BROWN.

BUD POWELL.

JOHN COLTRANE.

今日は敗戦の日、雨の日曜日だった。

前線が停滞し西日本各地に豪雨をもたらしている。

絶句している。

6月の終わりに桑原正彦の死の知らせを聞いてから何も手につかない。

犬のモコと散歩している。

車で海を見に行く。

ジャズを部屋で聴いている。

女が刻んだサラダを馬のように食べている。

東京五輪は終わったという。

東京の感染は「制御不能」なのだという。

「医療 機能不全」

「自分で身を守る段階」

という見出しが新聞に立っている。

遠い昔のことのように思えるが現在の日本のことなのだ。

この日本という泥舟の船頭たちは操縦を誤まっているように思える。

敗戦を終戦と言い繕い高度成長という神話に酔い失われた20年を通過して時間は随分と過ぎてしまった。

この泥舟の船頭たちはもう一度、新自由主義グローバリズムの先に高度成長の夢をオリンピックでみようとしたのだったろう。

東日本大震災からの復興を世界に示すというビジョンは、

いつコロナに打ち勝つというビジョンに取り替えられたのだったか。

あきれて物も言えない。

夕方、クルマのプレーヤーに宇多田ヒカルをコピーした。

女とクルマで港町を流した。

宇多田ヒカルの「誰かの願いが叶うころ」を繰り返し聴いてクルマを流した。

曇り空の下に灰色の海は広がっていた。

海は空の色を映す。

雲の隙間から光が海面に射していた。

海は河口からの濁流でまだらに茶色く濁っていた。

「誰かの願いが叶うころ、あの子が泣いているよ」* と宇多田ヒカルは歌っていた。

「もう一度、あなたを抱きしめたい、できるだけ、そっと」* と、

歌っていた。

そこに小さな光が見えた。

呆れてものも言えないが言わないわけにはいかない。

作画解説 さとう三千魚

* 宇多田ヒカル「誰かの願いが叶うころ」から引用させていただきました