原田淳子

夜明け、

ヒナドリたちが瑠璃色の口笛を吹く

樹木の姿のあなたは

となりの光を揺らす

白粥の湯気が陽に輝く

器の曲線がわたしを撫でる

ブラウスに袖を通し

透きとおった歌を着る

猫に時間を告げて

夜までの約束をする

蔦を滑り、花の露をのむ

駅までのまっすぐな道

髪を逆立て、車輪を漕ぐ

雲が青く、高く、膨らんでゆく

太陽の輪のなかを

魚たちが行き交いする

夜道は魚影の群れ

服は潮に濡れている

泥の足跡

貨幣は泥からつくられる

最後の雨のあと

虹といっしょに海へ還してあげよう

遠く

果てない海に浮かんでいるのは

いつかの日の

きみのうた

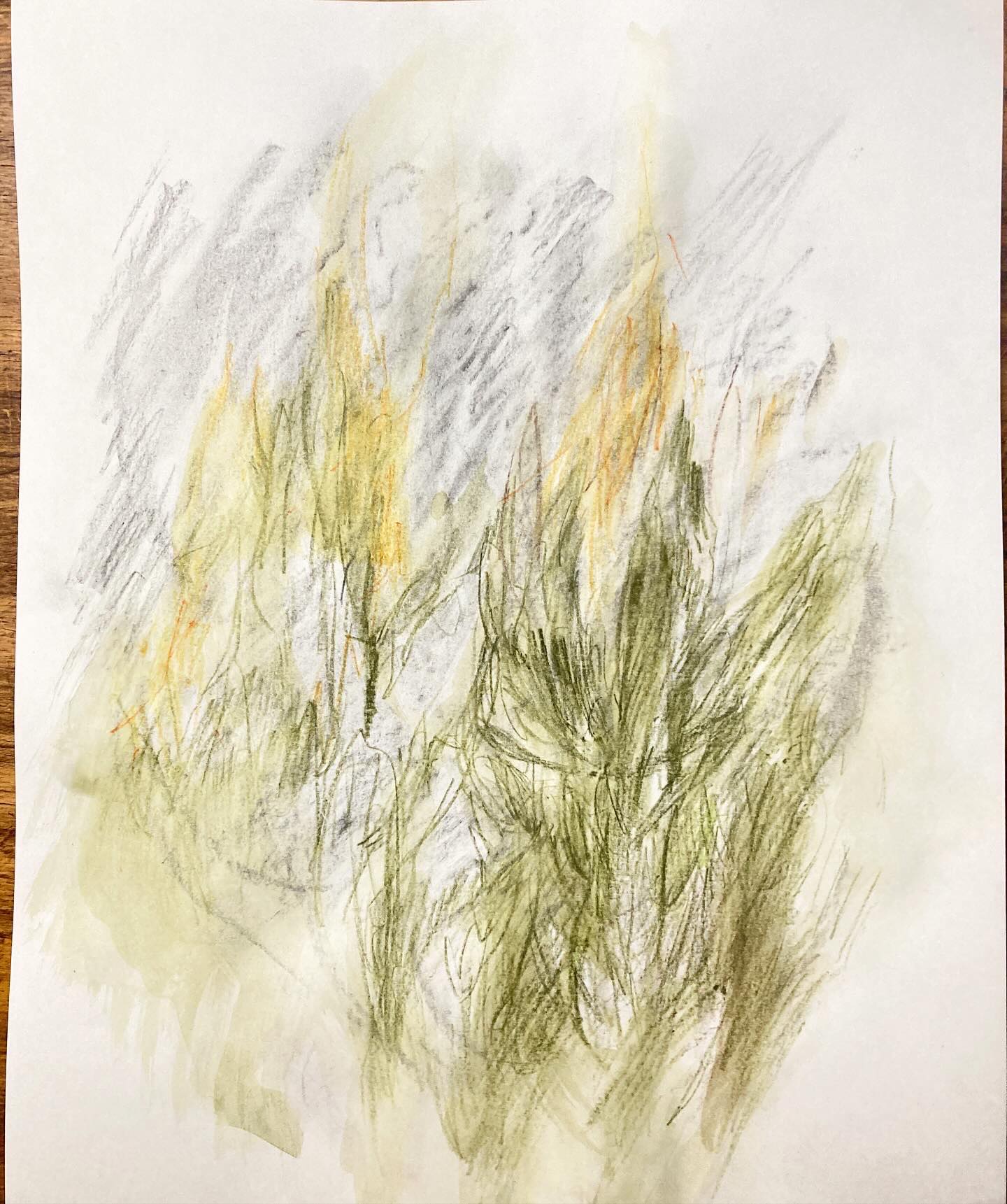

<「詩(うた)をひらく」記 >

―5月24日(土)、大磯souiにて

2022年より、友人の野上麻衣さんと、詩の持ち寄り会、「詩をひらく」を始めた。

詩を声にすることで、じぶんのなかに在った言葉が身体から離れ、シャボン玉のように宙に浮いてゆく。

うたは、光のかたちをとり、ころころと、ひらひらと、ひらかれてゆく。

詩をひらく時間、その不思議のなかにいる。

集ったひとの詩が一瞬、触れ合い、また離れて、わらわら、泳いでゆく。

5月24日の土曜日、大磯のギャラリーsouiさんにて、四回目の「詩をひらく」を開催した。

この日は、さとう三千魚さんをお招きし、数名の方が詩を持ち寄り、あるいは聴く身体として参加してくださった。

ひとりひとりの詩が船のように、大磯の海のうえを浮かんでいった。

ひとの声はなんて柔らかな波なのだろうか。

わたしは、近年父が書いたメモから、ふたつの詩をひらいた。

.

父に認知症の兆候がみられるようになったのは、三年程前のことだ。物事の整理が疎かになり、記憶が欠け始めていった。

あるとき、荒れた父の机を整理をしていたら、父の角張った字のメモがふと目に留まった。

「ゆゑもなく海が見たくて 海に来ぬ こころ傷みてたへがたき日に」

それは『一握の砂』に収められた石川啄木の歌の一片であった。

弱音を嫌い、常に明るかった父が、こんな傷心の歌を記したことが意外でもあったけれど、父の筆跡にはなにかを残そうとする衝動が感じられ、胸を掴まれた気がした。

もともと父は文学や音楽を愛する青年であった。

戦後の貧しさから小学校はろくに通えず、中学卒業後は市の助成を受け夜間の商業高校に通い、昼は労働、夜は授業の傍ら、図書館で借りていた本を読み漁っていたという。

あるときには貸出冊数が市内でトップとなり、図書館から表彰を受けたこともあると聞いた。

実家には父が集めた図書館の廃棄本が山ほどあり、わたしは幼いころ、父の残した古書を読み漁っていた。

父は卸売業に勤しみ、日夜働いていた。

勤勉な清貧そのものの父から、「蟹工船」という言葉が漏れることが度々あった。

父はふとした光景から、すきな歌詞や短歌、詩の一片を口ずさむことはよくあったが、発見した啄木の歌のメモから、苦学生の頃に彼の労働を支えた文学や音楽が、認知症が進行する父のなかでもまだ生きていることを知った。

中度アルツハイマー型認知症を患い、委縮してしまった父の海馬には、彼の青春に輝いていた、うたや譜が、いまもやさしくぷかぷか浮いているのだ。

そのことにわたしは爽やかに感動し、わたし自身にとっても救いのような気がした。

そしてそのうたの一片は、いまのわたしの胸に新しい労働詩として沁みた。

労働歌というものがあるならば、労働詩というものもあるのだろう。

労働歌がひとが連なるためのもの、コミュニティの連帯を生むものならば、詩はその書いたひと、読んだひと、その個人のもので、孤独であるものに思う。

歌になるまえの、音の分子。

わたしはこの4月から求職中で職業安定所に通っているのもあり、日々、労働(job)と仕事(work)のこと、活動と生産のことを考えている。

ハローワークで、時間と対価に換算された数字ばかり追っていると、生きている時間の計算をしているようで、ますます分からなくなってくる。

一方、わたしは、昨年から定期的に大久保にある「ひかりのうま」というライヴハウスを、体調不良となった店主の支援のため、有志の友人たちとボランティアで手伝っている。

日中の仕事のあと、深夜まで受付やドリンクを作るのは体力的にはしんどいけれど、その場所にやってくるひとたちが、そこに流れる音楽を聴いて、そのひとの背中から羽根が生えるように解放されてゆく姿を目の当たりにすると、なんだか自分自身も解放されてゆく気がした。

そんなふうに、その人が社会的役割を脱ぎ捨てて、純粋な個人に還ることができる音楽、うた、言葉がある場所、そこに来るひとにむけて、わたしは心から「いらっしゃいませ」ということが出来る。

そこには貨幣という対価はまったく発生していないが、ハンナ・アーレントがいう「job(労働)」はこういうものではないかしら、少なくとも、わたしのなかの「労働」というはこういうものだと信じている/ 信じたい。

貨幣に結び付ける「仕事」ではなくても、心の「労働」なしの仕事はあり得ない。

わたしは芸術家でも生産者でもなく、あるいっときの労働を貨幣に替えて生きている労働者だ。

そして、労働と引き替えた何かしらの産物に齧りついて生きている。

米や本や衣服や、わたしの身の回りにあるものすべて、労働の対価だ。

それらには汗と涙だけでなく、わたしの労働の傍らに在った詩/ うたが染み込んでる。

父のそれと似て。

五月の「詩をひらく」では、父の海馬に浮いている詩を想い、そして、さとう三千魚さんの詩集『貨幣について』の返詩として、わたしなりの労働詩をひらいてみた。

そして最後は海へ。

” 貨幣はどこにあるか?” (『貨幣について』)

貨幣は泥から作られる。

貨幣は、ひとの汗と涙の、潮の泥だ。だから海へ還すのだ。

詩/うた の姿で。

.

5月24日に集った皆さま、

さとう三千魚さんに、

うた/詩に、

心より感謝いたします

” それゆけ、ポエム!”(鈴木志郎康)

文責 原田淳子