西島一洋

林裕己が19歳の時に、僕は彼と出会った。

真ん中のが、林裕己。左が関智生。一番右が西島一洋。1988年。おそらく、ED LABOへ乗り込む直前だと思う。

80年代半ば、だと思う。

林裕己は、茂登山清文と共に、師勝の僕の自宅にやって来た。

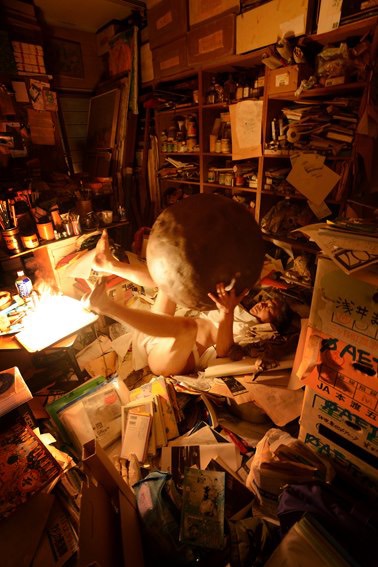

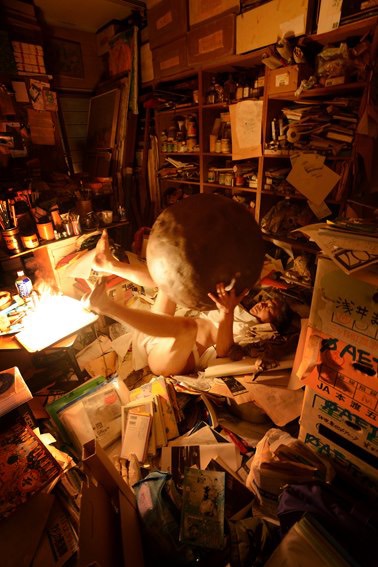

僕は絵描きなので、小さなぼろい家だったが、一応12畳の仕事場、つまり、アトリエがあった。ただ、アトリエとは名ばかりで、ゴミだめのようになって、そのゴミを踏みしだき二人を招き入れた。

林裕己、19歳。今でも、時折会ったりしてはいるが、不思議と、僕の中では、彼は19歳のままだ。初対面のイメージが強すぎて、未だに、19歳。

林裕己は、当時、名古屋芸術大学の学生だった。茂登山清文は僕と同い年で、美術雑誌「裸眼」を共同編集発行するメンバーの一人だった、そして、林裕己が通っている大学の教員でもあった。茂登山清文は、林裕己を僕に引き合わせたかったのだろう。ただし、その当時、茂登山清文はデザイン科に新設の造形実験コースの教員、一方、林裕己は洋画科の学生、つまり茂登山清文の直接の教え子ではない。林裕己が、学科を超えて、突出する存在だったのだろう。僕に林裕己を引き合わせたかった理由は、なんとなく分かった。茂登山清文は、林裕己を、優れた天才のアーティストと見抜いていた。

林裕己は、汚なかった。最近のホームレスは、結構身綺麗な人が多いが、いわゆる昔の乞食のようだった。ズボンは破れ、汗と油でゴテゴテになり、布では無いような準個体となって身体に纏わりついている。眼鏡の片方のレンズが複雑に割れて、それをセロハンテープで繋いである。臭かったかもしれないが、臭かったという記憶は一切ない。おそらく、見かけによらず清潔にしていたのだろう。

初対面。何を話したか忘れてしまったが、とにかく凄いやつだと思った。

数日して、夜中に、玄関の扉をどんど叩くやつがいる。インターホーンがあるのに。まあ、しょうがない、扉を開けると、おどおどとした林裕己が居た。何かあったんだろうと思って、まずは、僕の仕事場に招き入れた。

彼は、訥々と話した。

「怖いんです。下宿に帰るのが怖いんです。きっと、何か居る。怖くて帰れないから、来ました。」と、彼は言った。

本当に、幻覚や幻聴があるのだろうと察した。僕は、この時、何を彼に言ったか覚えていないが、後日というか、随分経ってから、それこそ何十年も経ってから、その時の事を、彼から聞いた記憶がある。

「今が、一番素晴らしい。」と、僕が言ったらしい。

この彼の今の心の状態、つまり幻影も見るほどに落ち込んだ精神の状態の美しさを、僕が愛でたようだ。なんとなく、そういう記憶はある。だいたい、おそらく、ぼんやりとした記憶では、僕は、村山槐多に心酔していた時期があり、デカダンスとか、そんな気風を彼から感じ取っていたのは間違いない。

その後、林裕己は、僕のところによく来るようになった。ような気がする…、というのは、記憶が途切れ途切れで、連続的な記憶として、物語のように書き起こすことができないからだ。したがって、断片的な記憶を、時系列を無視して、書こうと思う。

林裕己のところにも行った。

岩倉の石仏にある元繊維工場の女工達が暮らした木造の極めて古い寮である。この辺り、戦前から戦後にかけて、一宮を中心として、ノコギリ屋根の工場が林立し、日本の毛織物業界の中心地でもあった。戦後に化繊が勃興してからは、毛織物は衰退の一途だった。今もノコギリ屋根の工場跡は、まだ意外とたくさん残っている。女工達の寮も、探せば、まだ残っているかもしれない。

この辺りは、女工哀史の現場でもあったろう、たくさんの女工が全国から集まり、寮生活で過酷な労働を強いられていたのだろう。その女工達が住んでいた寮である。近所の子供達からはお化け屋敷と言われているとのことだった。何部屋もあり、彼以外にも寄宿しているのが数人いたと思う。

なるほど、そこはお化け屋敷といった風貌の建物と佇まいであった。彼は、草の生えた前庭のある四畳半くらいの部屋に住んでいた。前庭に面して古びた彼の自作の木の看板があったように思う。なんとか古道具屋と書いてあったかなあ。でも、人通りがあるわけではない。実際に、古びた木の車輪とか、なんか他にもこちゃこちゃ置いてあったような気がする。何せ、地元の子ども達から、お化け屋敷と言われているくらいの、ほぼ廃屋に近いという建物の風貌である。古道具屋は、ぴったり、といえば、ぴったり。

彼は、つげ義春を愛していた。正確にはつげ義春の作品の情景を愛していたのだろう。僕は今でもつげ義春の作品は好きだ。(つげ義春は、生活苦からだろうが、最近芸術院会員になって年金250万円をもらうようになった。芸術院会員を彼が受諾したことは、若干ガッカリしたが、しょうがない。病身の息子さんの介護もやっているようだ。)

電気は通っていた。彼の小さな部屋には、小さな冷蔵庫があって、そこから人参が芽を出し、ニョキニョキと育って、扉の淵から、茎や葉っぱが飛び出ていた。

風呂は無かったのだろう。名古屋芸大の近くに、西春高校というのがある。深夜、彼は、この高校のプールに、柵を乗り越えて、ここで体を洗っていた。まあ、不法侵入で、犯罪でもある。

彼の制作場は、共同部屋の、12畳か、もっとそれより大きいか、まあ、おそらく女工の寮の時代には、食堂として使っていたのかなあ、暗かった、広いのに40Wの裸電球ひとつという感じだった。共同部屋なのだが、彼がひとり独占していた。

巨大なレリーフがあった、というか、制作中であった。バルサをカッターで1センチ✖️5センチくらいに細かく切り、テーパーを作り、六角形の小さな筒を、たくさんたくさん、作っていく。漆での塗装を施したあと、組んでいく、巨大な蜂の巣作りだ。コツコツとした手作業の集積である。まさしく、自閉的行為。彼はどちらかというと、手先が不器用なのか、カッターで傷だらけになっての作業であった。この作品は、発表されたかどうか記憶にない。でも、凄いよ。本当に鬼気迫るというか凄いの一言に尽きる。

行為と痕跡、そしてその集積だ。

ただ、この巨大な蜂の巣のレリーフは、彼が、この下宿から引っ越す時に、全て、粗大ゴミで捨てたとのこと、これも凄い。命懸けで作り続けた作品を、捨てる。これは、凄いが、僕にはできない。

彼はいつも突然来る。実は当時の僕の家は名古屋芸大から近いのだ。近くにフジパンの工場もある。彼は、フジパンの工場で働いていて、白衣のまま、僕のところに来た。しかも、白衣が真っ黒け。あまりにも汚いので洗濯してあげると言って、洗濯機に放り込んだ。その頃、生まれたばかりの子供の大量のおしめの乾燥をする必要があったので、僕も貧乏だが、乾燥機があって、乾燥機にも放り込んだ。

乾くまでの間、と言いながら朝まで話したっけ、で、何を話したか、良く覚えていないが、彼の昔の作品というか、行為というか、いろいろ聞くことになった。

さて、ようやく、これからが本題かなあ。

というのは、林裕己から、今回彼と彼の家族が共同で発行しているフリーペーパーへの原稿依頼のテーマは、「80年代、90年代のパフォーマンス」ということなのだが、記憶が曖昧で、時系列で書くには難しく、林裕己について書けば、色々、記憶が蘇ってくるのではないかと思って、書き始めた次第。

林裕己は、僕のところに来る前にも色々やっていた。学生らしく、作品ファイルもあって、見せてもらった。これも内容が濃い。門のやつなんか、三丁目伸也とかぶるが、というより混同?…、まあよい、重厚で迫力ある作品の記録だった。

後天性美術結社というのがあった。林君と出会う前だ。

後天性美術結社というのは、中島智、落合竜家、原充諭。名古屋芸大の三人だ。林君とはひとつ違いの上だ。彼らの活動は、ぼんやりとは聞いていた。というのは、中島智が、「シニア研」という読書会に参加しており、僕も一緒だったから、中島智から、いろいろ聞いていた。

後天性美術結社は、名古屋の街頭や地下街などで、一年ほどで約80回の、路上行為を行なった。僕の中で記憶が混同しているかもしれないが、一度だけ見たような気がする。というのは、彼等3人はいたような気がするが、何かやっていたという記憶がない。場所はASGがらんやに続く道で、10数人が移動している。ときおり、止まり、というか止まるほどゆっくりになって、彼等3人以外で、黒い背広を着て裸足の男一人が、緩慢な動きをしながら移動して行く。その男が浜島嘉幸であった。僕の記憶ではおそらく、後天性美術結社が彼を担ぎ出したと思っている。

あと先になると思うが、名古屋芸大美術学部には、ややこしいが美術部というのがあって、部室もある、部費も出る、その当時彼等3人が、この美術クラブの中心メンバーで、その部費を使って、名古屋市博物館を借り、「場の造形」という展覧会を企画して開いていた。出品者は学生だけではなかった。堀尾貞治も参加したりしていた。後天性美術結社は、その狭間で発生したのだと思う。

後天性美術結社は、展覧会も開いている。展覧会名は忘れたが、時計仕掛けのオレンジとかガラスの動物園、という感じの語呂のタイトルだったような気がする。ふと、漬け物という言葉も去来したが、違うか。まあいい、忘れたが、結構印象に残っている。行ってはいない。だから、何も書けない。場所は三重県立美術館だった。大きなポスターも作っていたように思う。

中島智は、当時、国島征二主宰のギャラリーUで個展をした。座布団を十数枚重ね、石膏漬けにし、宙空に、吊り下げられている。白い厚手の綿布でテント小屋のようになってもいた。当時も残る家制度に対する闘いのような強烈な作品であった。美術手帖にも写真入りで取り上げられた。

中島智は、その後、アフリカと沖縄に長い間、滞在して、地元の祭りというか、その精神のありかの研究に入り、帰ってきて、東京で、確か現在、武蔵美と慶應で教鞭をとっている。分厚い本も出版している。

落合竜家は、名古屋芸大の美術学部の教員の鈴木Qと共同でアトリエを借り、制作三昧。原充諭は、今は、エビスアートギャラリーを主宰。

で、何が言いたいかというと、この後天性美術結社を勝手に一人で受け継いだのが林裕己なのだ。例の、場の造形展も引き継いでやっていたようだ。僕が林裕己と出会う前のことである。

林裕己が中心となってやった「場の造形」展の記録ファイルには、彼自身の巨大な絵画の前で裸でモヒカンガリの彼が鎮座していた。彼の話では、この時、博物館の周りに縄を張り巡らしと言うか、縄でぐるっと建物を縛り、それを引っ張る、ということや、エレベーターの中にござとちゃぶ台を持ち込み、そこでお茶を飲むとか、極めつきは、下ネタになってしまうが、会場の中心で、空き缶にウンコをする、という行為、また当時、同時並行して、友人のオートバイの後部座席に乗って、粉洗剤を、町中にばら撒く行為、公衆トイレででの大量な落書き行為、まあ、違法行為でもあるが、ということの話の中に彼がギリギリに追い詰められている精神状態を察した。

関智生。彼は、林裕己の親友である。そして、僕と同じく、林裕己の天才力を認めていた。関智生は、失恋してから抜群に良い作品を描くようになった。そして今も、優れた作品を描き続けている。イギリスの芸大に県費で留学して、三年か四年か滞在、その芸大のスリーA、つまり、最高得点で卒業。このあと書こうと思うが、彼は、体現集団Φアエッタの初期メンバーである。というか、林裕己、関智生、西島一洋の3人で体現集団Φアエッタは誕生した。

僕は、絵は仕事だと思っていたが、行為、というのか、よくゴソゴソしていたが、名称不能行為という感じで、70年代からやってきたが、あまり、仕事という意識は無かった。でも、なんとなく、次の個展のイメージがあって、案というのか、それが、蓑虫割皮、であった。

その当時、紡錘形というイメージがあって、まあ今でもあるんだけど、その紡錘形を内側から切り裂くというのをやろうと思っていた。で、具体的に個展のイメージはあった。「行為と痕跡の連続とその集積」という長ったらしいタイトルで、具体的に何をやるかというと、大量の古新聞が積んであって、まず人が包めるくらいまでの大きさまで糊でくっつける、人を包むのであるから一枚では破れてしまうので、何枚も重ね糊で貼って結構丈夫なものにする、乾燥するのに時間がかかるので、もう一つ、もう一つ、と順番に30ほど作る、で、今度は乾燥したゴテゴテして古新聞で作った物の上に、全裸で寝っ転がり、体をそれで包んで接着する、ここに紡錘形が誕生する、息穴だけは確保する、小刀を一本持ったまま包まれている、そうして、小刀で内側から切り裂いて出てくる、脱ぎ捨てた皮は、床に置く、そうして、それを30回ほど繰り返して、つまり、途中で眠くなったら、殻の中で寝る、トイレと食事のことまでは、あまり考えていなかったが、おそらく行為が何日間にも及び、おそらく一週間、連続した時間の行為になるので、その辺のところも大事だが、なんとかなるだろうとは思っていた、まあ後で考えるとして、というう若干詰めの甘いところもあったが、まあともかく、結果、30ほどの抜け殻が生ずる、それを床に、整然と並べる。まあ、ただ、それだけのアイデアだ。

いつものように、林裕己は突然来た。

そうして、「何か一緒にやりませんか」と言う。

文頭の茂登山清文が、西春にある元銀行の古い木造家屋で、ED LABOというのを立ち上げることになった。

ようやく、体現集団ΦAETTAの始まりの前あたりまでに辿り着いた。

連休を待って集中的に執筆しようと思ったが、集中力が続かない。

遅筆になってしまった。

若い頃は、内容はともかく、いくらでも書き進めれたが、今は、途中で止まってしまう、書き上げてからの推敲ではなく、途中に前のところを何度も読み返し訂正するという作業がやけに多いのだ。

とっくに原稿締め切りを過ぎているから、言い訳はやめよう。

今日からは、一行でも、1時間ずつでもよいから、書いて、少しでも早く、入稿できるように、頑張ります。

で、とりあえず、途中までの原稿送ります。

前に、というか、ついこの間、二ヶ月ほど前かな、浜風文庫に結構長文の原稿を書いて送ろうとしたら、コピーと間違えて、全文削除してしまった。慌てなければ復活の方法もあったのだろうが、あたふたして、何か試しているうちに、完璧に消えてしまった。がっくり。

という経験があるので、それに、いつ死ぬかもしれないし、未完成というより、書きかけの原稿だが、コピペして送ります。

2022年3月6日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下メモ1

林裕己の言葉。

「古い事ばかり持ち出すけど大そうじ、大目に見てね。ぼくは西島さんと出会い感激し、関智生君も加わり、体現集団アエッタが始まった。西春に茂頭山氏と教え子達(椿原章代/古橋栄二/福原隆三他)がオープンしたギャラリーにゲリラで乗り込む。アクシデントで自分の足を自分で小刀で切り七針を縫う出血、炭まみれの裸身でホワイトキューブに体当たりを繰り返した。行為中、音や時間が通常の知覚を越えた不思議な感覚の中にいた。少しだけその日のTVニュースにも映ってた。」

以下メモ2

自分のメモ。

アエッタは組織でもなく集団でもない。

◆アエッタの現場の生成に遭遇した人たち◆

(作成中/1988年~2009年現在)

アエッタは行為者とその行為の現場に遭遇した人との区別をしない。場の生成が重要であって、行為者とそれを見ている人たちは同じ地平であると考えている。また遭遇した人たちというのは、自ら意志的に訪れた人もいれば、文字通りたまたま通りかかっただけの人もいるが、同じく同じ地平であると考えている。したがって、名前を把握できない人たちも、つまり通行人や素通りの人たちも、多数いるが、当然のことながらそれは省略する。

林裕己、関智生、草壁史郎、岡本真紀、三浦幸夫、森淳、辻元彦、徳田幹也、 瀬口正樹、近藤はつえ、落合竜家、室田火とし、安井比奈子、原充諭、野中悦子、土井美奈子、竹田英昭、米谷久美子、高木康宏、関原夕子、森有礼、小川由紀子、伊藤光二、黄色原人、松澤宥、水谷勇夫、岩田正人、三頭谷鷹史、鈴木敏春、山田武司、加藤好弘、岩田信市、海上宏美、浜島嘉幸、古橋栄二、水上旬、岡崎豊廣、西島一洋、…さらに続く。

上記の遭遇人たち、これは書き出しのほんの一部で、現在記憶をたよりに可能な限り少しずつ追加作業中である。

また、上記の人たちもどこでいつアエッタに遭遇したか覚えていない人たちもいるかもしれないが、少なくとも僕(西島一洋)は覚えている。

ある行為をする人、そこに訪れた人、そこにたまたま居合わせた人、遠く離れていても交信する人、それらすべての総体によって生成される場の様態のことである。

集団のあとに空集合φを置いているのは、そういう意味である。

共同幻想としての集団の概念は否定しないが、集団であることには一切こだわっていない。

したがって、たった一人の行為の場も成立するし、行為者のいない場も成立する。

ほぼ、日常の生活と言っても過言でない。

φAETTA記録目次へ≫

【体現集団φAETTA(1988-∞)】について

1988年 西島一洋、林裕己、関智生の3名よって創始

アエッタの現場は規定を持たない。

日常そのものが現場にもなりうる。

したがって、記録は作成しているがおのずから十全ではない。

集団の後ろに空集合を置く。

したがって、上記の3名以外のアエッタも当然生成される。

記録には100名を超えるアエッタの生成があるが、組織でもなく集団でもない。

完璧なアナーキーな活動様態である。

「体現」は開かれた表現の領域としてのパフォーマンスアートとは一線を画しており、

むしろ表現という幻想の抑圧から逃れる旅を続けているといった方が適切かもしれない。