萩原健次郎

カタカタ、カタカタと木と木がこすれ合う音。その木でなにか

叩く音。鈍いほど、辛くなるなあ。

人の身と木が誰かの力でぶつかれば、鈍くなる。それがカタカ

タならば、カンカンならばいいけれど、

人が棒を持ち、誰かに向かって棒を振り上げているような、姿

態が、その次の光景を想像させる、幻聴が起こる。

頭の中を、その音が散って吹きっ晒しかというと、それが隈な

く詰まっている。

木の鍵の隙間に、身を付けて。指はもう呆けて、知らぬ間に音

楽を鳴らしていても、指は、少しは天国に入り地獄に入り、た

だ夢遊しているだけだ。

ブラームスの三つ目のピアノソナタ、

踏み迷うこともないだろうが、時折、カタカタという音に混じ

り身を打つ音がする。

指が肥大して、鍵と鍵の間に挟まって抜けなくなりそうな恐怖

感もたまに感じている。

わたしの身には、シューマンやベートーベンの身(生気)も混じ

っていることを、指が説いている。急きつつ説いている。

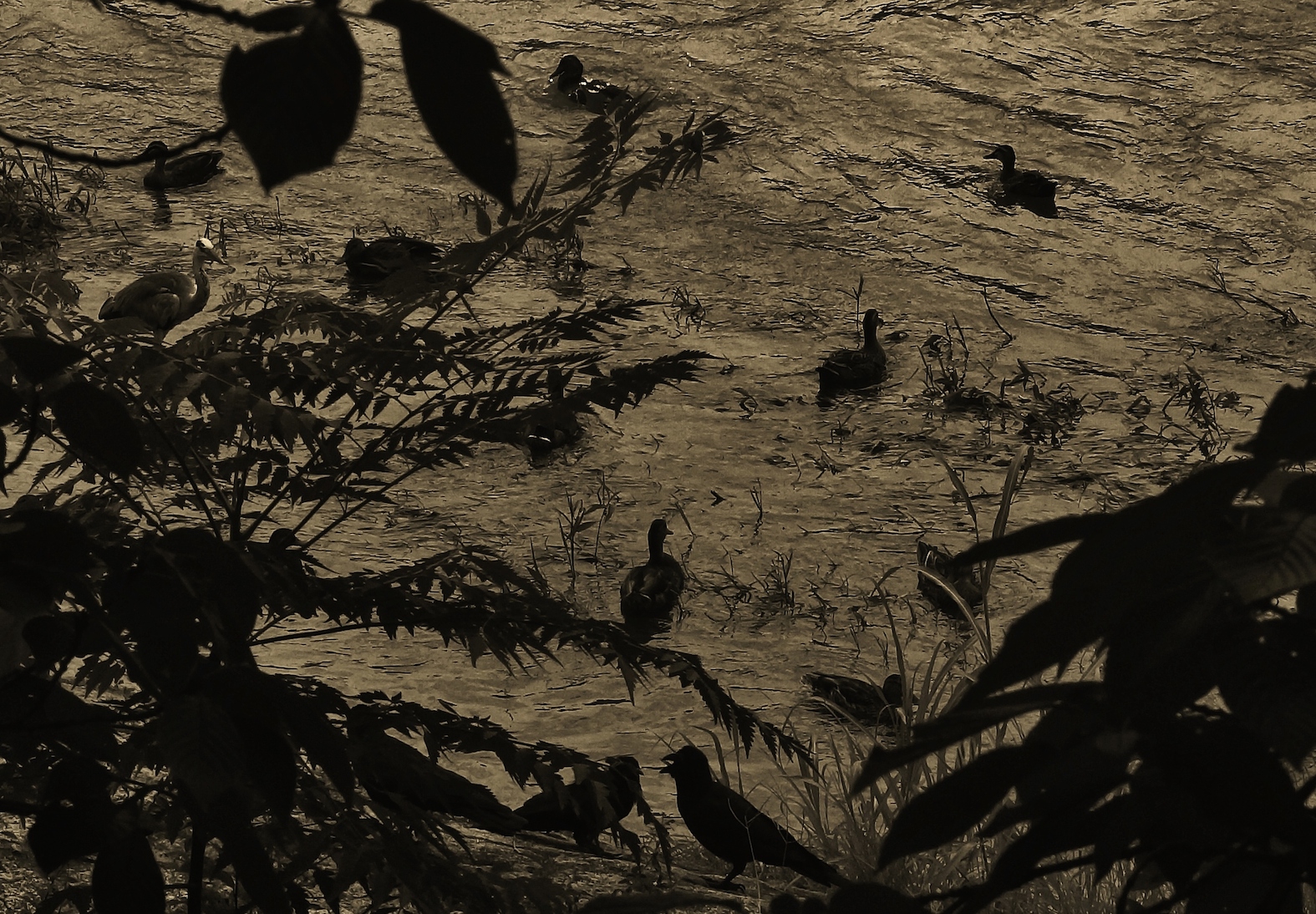

三十六の峰、黒い台地、

五十二の峰、白い台地、

狭隘な谷に降りていく。

清き水、降る。

清き水、歯をくいしばって降る、

飛沫舞う、谷へ下降していく。

生気の音は、指や手の鍛錬で出るものではない。美しいといっ

た感じも、速射のように川に捨てていく。

死、迷うために、それが、今の生の音だから、

誰かが、ひとたび、ハミングしたとたんに、

椅子に座っている、

私の身のすべてと、細工された楽器が

巨大なハンマーで、

ズドンと叩き潰される。

さらっとした水の匂いがしてくる。

空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空(連作のうち)