辻 和人

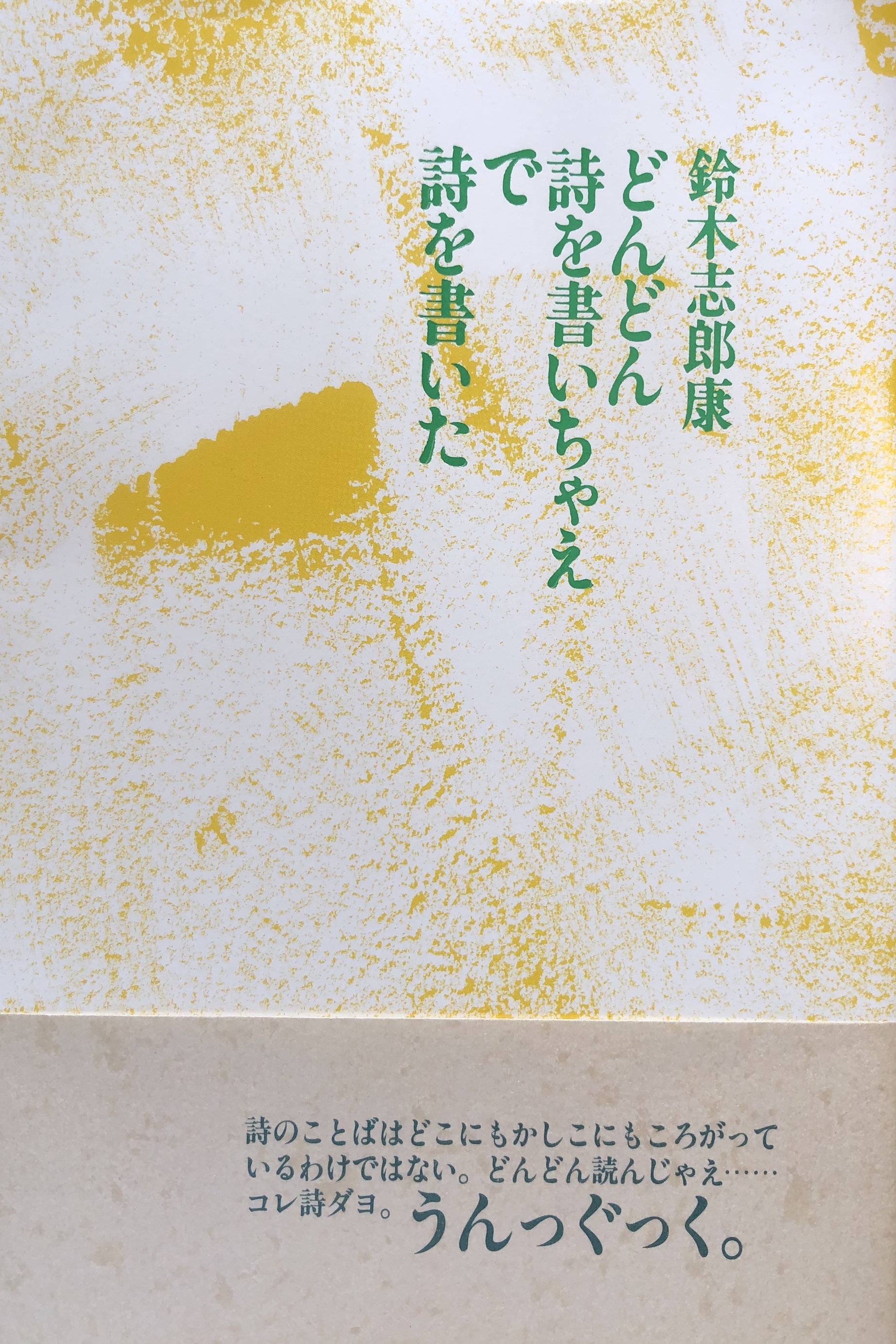

2013年に4年ぶりに『ペチャブル詩人』を出した後、2015年に『どんどん詩を書いちゃえで詩を書いた』、2017年に『化石詩人は御免だぜ、でも言葉は。』、2019年に『とがりんぼう、ウフフっちゃ。』(以上、書肆山田刊行)と矢継ぎ早に詩集を発表する。長編の詩が多く、驚くべきバイタリティだ。『ペチャブル詩人』で「空っぽの持続」という時間についての概念を押し出し、生産性に潰されない言葉の在り方を探求した志郎康さんだが、この詩集ではその「空っぽ」を詩の言葉で「どんどん」綴っている。言わば「空っぽ」そのものを言葉で実現させている。「空っぽ」は空疎ということではなく、詩人の脳髄が動いたその時間その時間に応じた多様な意味の生成そのものだ。言葉がある意味を結晶させた途端に、もう脳髄は次の動きに向かい、意味は形を変えてそのままの姿ではいられなくなる。だから言葉はいつでも「空っぽ」なのだ。「空っぽ」は、脳髄を動かして生きている状態そのものであり、「空っぽ」に於ける意識の律動をそのまま言葉に置き換えるような書き方なのだ。

この詩集で話題として取り上げられるのは、作者の身辺で起こった様々な出来事である。それを散文と見紛うばかりの即物性を以て、精確に描き出している。「空っぽ」が、その概念についての考察でなく、日常実践として、詩の言葉によって行為されている。言葉遣いはこんなふうにラフそのものだ。

空0遠くなった。

空0遠くなっちゃったんですね。

空0道で人がこちらに向かって、

空0歩いて来て擦れちがったというのに、

空0その人が遠くにいるっていう、

空0一枚のガラスに隔てられているっていう、

空0水族館の水槽の中を見ているように、

空0遠くなっちゃったんですね。

空0「遠くなった、道を行く人たちが遠くなった、あっ、はあー」より

足が悪くなって電動車椅子で移動するしかなくなった時の感慨を書いた詩である。擦れちがう人が距離的には近いのに遠く感じられる。

空0視座が低くなって、

空0大人の腰の辺りの、

空0幼い子供の目線で、

空0電動車椅子を運転してると、

空0立って歩いているときなら、

空0目につかない人たちの姿が見えてしまう。

空0けれどもそれが遠いんだなあ。

何とも切ない想い。道をスタスタ歩ける人と車椅子を移動の手段として使わざるを得ない人の立場の違いが、「近いけど遠い」という感覚として打ち出される。この後、歯科医院に行くために商店街を通る行為が詳細に描写されるが、見慣れた街がよそよそしく感じられる瞬間瞬間が生々しく言葉に残されていて思わず息を飲む。しかし、それと引き換えに「近く」なった存在もある。

空0ところが、

空0だけどもだ、

空0ねえ、

空0一緒に暮らしてる麻理

空0という存在は、

空0ぐーんと近くなった。

空0今日も、

空0あん饅と肉饅が一つずつ入った

空0二つの皿を、

空0はい、こっちがあなたのぶんよ、

空0とみかんが光るテーブルに置いた

空0麻理はぐーんと近くなった。

奥さんである麻理さんとの「近さ」を示す、あん饅と肉饅が入った皿。商店街の「遠さ」と見事な対比をなし、人の温かさにほろっとさせられる。

「『ペチャブル詩人』が「丸山豊記念現代詩賞」を受賞しちゃってね。」はタイトル通り、詩集『ペチャブル詩人』が第23回丸山豊記念現代詩賞を受賞した際の詩。何と26ページにも及ぶ長詩である。事務局の人から連絡を受け喜んだが、さて、丸山豊の詩を読んだことがない。以下に延々と展開されるのは、amazonから取り寄せた丸山豊の詩集の感想である。もちろん、ただ感想が淡々と綴られるのではない。その時々の思考のアクションが表情豊かに表現されていくのだ。

空白空白空白空白0海の花火の散ったあと

空白空白空白空白0若いオレルアンの妹は口笛を吹いて 僕の睡りをさまします

空白空白空白空白0夜明けを畏れる僕とでも思ふのかね

空0モダンな格好いい言葉だ。

空0年譜を見ると、

空0処女詩集を出す一年前に、

空0文学を志す早稲田の高等学院の学生だった丸山少年は、

空0東京から九州に戻って、

空0医師の父親の跡を継ぐべく九州医学専門学校に入学している。

空0ここに丸山豊の詩人にして医者の人生が始まったのだ。

空0軍国主義にまっしぐらって時代だ。

志郎康さんは丸山豊の詩や文章を引用し、年譜を読みながら、丸山豊の人となりに想いを馳せる。エッセイのようなストレートな散文調だが、思考が動く一刻一刻が、句点や読点によって脳髄の呼吸として表されているように見える。丸山豊が軍医としてビルマに赴き、戦争の悲惨さをまざまざと体験したことが綴られ、

五十歳の詩集『愛についてのデッサン』の二編、

空白空白空白空白0 *

空白空白空白空白0ビルマの

空白空白空白空白0青いサソリがいる

空白空白空白空白0この塩からい胸を

空白空白空白空白0久留米市諏訪野町二二八〇番地の

空白空白空白空白0物干竿でかわかす

空白空白空白空白0日曜大工

空白空白空白空白0雲のジャンク

空白空白空白空白0突然にくしゃみがおそうとき

空白空白空白空白0シュロの木をたたく

空白空白空白空白0 *

空白空白空白空白0雪に

空白空白空白空白0捨てられたスリッパは

空白空白空白空白0狼ではない

空白空白空白空白0はるかな愛の行商

空白空白空白空白0あの旅行者ののどをねらわない

空白空白空白空白0じぶんの重さで雪に立ち

空白空白空白空白0とにかくスリッパは忍耐する

空白空白空白空白0とにかくスリッパは叫ばない

空白空白空白空白0羽根のある小さな結晶

空白空白空白空白0無数の白い死はふりつみ

空0ここに書かれた「久留米市諏訪野町二二八〇」を

空0Googleで検索する。

空0と、画面の地図の上を近寄って近寄ると、

空0「医療法人社団豊泉会」が出てきた。

空0更に、それを検索する。

空0「医療法人社団豊泉会丸山病院」のHPにヒットした。

空0「人間大切 私たちの理念です」とあって、

空0「『人間大切』は初代理事長丸山豊が残した言葉です。」とあった。

空0そして更に「詩人丸山豊」のページに移動すると

「丸山 豊『校歌会歌等作詞集』」のページに行き着いた。

空0地元の幼稚園から小学校中学校高校の校歌、そして大学の校歌、

空0それから病院や久留米医師会の歌などを合わせて六十九の歌詞を

空0丸山豊は作っているのだ。

空0驚いた。すごいな。

空0丸山豊は戦後、医者として、詩を書く人間として、

空0地元に生きた人だ。

空0生半可じゃないねえ。

この詩の長さの理由はこの大胆な引用の仕方とディティールの描出にある。ネットで検索し該当のWEBサイトに辿り着いたなどということまで詳細に記述されている。普通の詩人であれば省いてしまうところだ。詩の中に他の作品を取り込み、抒情からかけ離れた、詩では普通書かないような些末な事実まで記述する。丸山豊という詩人の人間像に迫る行程をできるだけ省かないで書く、言わば「ハイブリッド詩」なのである。そうすることで、丸山豊に近づいていく作者本人の姿が鮮明になっていく。「生半可じゃないねえ」といった呟きの挿入も効果的だ。

空0さあて、いよいよ第三十五回丸山豊記念現代詩賞の

空0贈呈式だ。

空0市長の挨拶があるのは、

空0副賞の百万円は市民税から出ていると言うから当然だ。

空0選考委員の高橋順子さんと清水哲男さんに

空0さんざん褒められて、嬉しくなったところで、

空0丸山豊記念現代詩賞実行委員会会長の久留米大学教授遠山潤氏から、

空0電動車椅子に座ったまま賞状と副賞の目録を贈呈された。

空0そのあと予算審議した市議会副議長の祝辞があって、

空0「ドキドキヒヤヒヤで詩を書き映画を作ってきた。」

空0っていう70年代風のタイトルでわたしは講演したのだった。

空0丸山豊とは違って自己中に生きていたわたしは

空0他人にはいつもドキドキヒヤヒヤだったってことですね。

丸山豊記念現代詩賞の授賞式に参加したことも詳細に書き、副賞の百万円が税金から出ていることなども落とさず書く。その上で、地域とともに生きた丸山豊と「自己中」に生きてきた自分を対比させ、それによって詩の発話者としての「わたし」の姿を明確に浮かび上がらせる。この詩は丸山豊についての詩ではなく、「丸山豊とわたしとその周辺」を包括的に描いた詩なのである。

不自由になっていく身体と折り合いをつけながら堅実に暮らしてきた志郎康さんだが、ここにきて人生を揺るがす程の大きな事件が起こる。妻の麻理さんが突如難病に冒されてしまったのだ。「大転機に、ササッサー、っと飛躍する麻理は素敵で可愛い。」はその大事件をテーマにした詩である。

空0ササッサー、っと風が吹く。

空0時折、庭が翳って朝顔の蔓が風に揺れる。

空0雲が動いているんですね。

空0陽射しも弱まって来たように感じます。

空0麻理は難病の進行を畏れて、この九月、

空0勤めていた二つの大学の非常勤講師の職を辞めたんですね。

空0四月の新学期には想像すらしなかった進行する難病の発症。

空0わたしと一緒に暮らしてきた麻理の人生の大転換ですよ。

深刻な事態をテーマにしているにも関わらず、書き出しは「ササッサー」とごく軽い。世間話のように季節や天候を話題にしている。これが志郎康さんの詩の「空っぽ」の力であり、詩の言葉を特定の意味に束縛させず、自由に浮遊させるための工夫である。深刻な事件が起こったとしても、私たちは日常生活を営まないわけにはいかないし、自然も独自の原理で動いている。テーマが深刻だからこそ、まずはそうした世界の多様な在りようをしっかり印象づけておくわけである。そしてこの「ササッサー」を足掛かりに麻理との出会いから現在までを軽やかに描いていく。

空040年前、わたしを年寄りの美術評論家と間違えて尋ねて来た麻理は可愛かった。

空0少女の油絵を描く麻理は可愛かった。

空0団地の窓枠の外で逆立ちする麻理は可愛かった。

空0黙ってソファで寄り添って過ごした麻理は可愛かった。

空0その麻理が草多を育てながら日本語教師の資格を取って飛躍した。

空0そして日本語教師になって韓国人や中国人に気持ちを入れ込む麻理は可愛かった。

空0だが、大学を出てない者の扱いに対して、野々歩を育てながら、

空0ササッサー、っと青山学院大学の夜間部に飛躍した麻理。

空0そして更に語学教育は言葉の遊びに原点があるとして知って、

空0ササッサー、っと遊びについての修士論文を書いてしまった飛躍。

その麻理さんが坂道で転び、病院へ行くことになる。

空0二日で退院した麻理は、ササッサー、っと筋肉が弱って来たと判断。

空0素速く体操クラブに入会してリハビリに励む。

空0ところが身体のバランスが取れない。

空0整形外科医の示唆もあって、

空0大学病院に入院しての一週間の検査を受けたら、

空0それが進行する難病、オリーブ橋小脳萎縮症のせいだったんですね。

空0そうと分かって、麻理はまたもやササッサー、っと飛躍する。

空0側で見ていて、その勢いが素晴らしい。

空0大学の授業が続けられるか、

空0授業の場面を想像して迷いを経巡った後に決断。

空0ササッサー、っと二つの大学に辞表を出して、

空0「今迄、学生にかけていたエネルギーを『まるで未知の世界』や、

空0『最後まで地域で皆で一緒に楽しく暮らす会』の活動にかけることにします」って、

空0FaceBook上に宣言したってわけ。

空0今の麻理の、その行く先を「まるで未知の世界」と捉えて、

空0共同して楽しく暮らそうというのが、

空0「最後まで地域で皆で一緒に楽しく暮らす会」なんですね。

オリーブ橋小脳萎縮症は原因不明で、身体が徐々に動かなくなっていって寝たきりの状態になってしまう、治療法が見つかっていない難病なのだ。だからここに書かれている事態は深刻極まりないものなのだ。しかし、合いの手のように入る「ササッサー」のおかげで、発病後にも前向きな麻理さんの力強さ、明るさ、そして可愛らしさが深く印象づけられる。麻理さんは決断が早く、「広間に溜まった学生の資料やら何やらを、/思い出に引っ掛かりながらもどんどん捨ててる。/ササッサー、っと捨ててる麻理。」という感じで、それを見た志郎康さんは「わたしも堆積した詩集をどうにかせにゃならんことなりました」と降参気味に呟く始末。光り輝くパワフルな姿を眩しく見つめる作者の心持ちが、刻々と伝わってくる。ひとしきり事情を説明した後に、新聞で接した、世界最大級の恐竜化石の発見のニュースのことに触れて「地球の1億年の時間はササッサー、っと経ってしまたんでしょうね」と感想を漏らし、次のように締める。

空0麻理さん、一億年じゃなくても、

空0わたしより長生きしてね。

空0麻理に習って、

空0わたしも部屋の片付けをササッサー、っとやっちまおう。

空0麻理がちょっと出かけて家を空けただけで寂しくなるのに、

空0本当にいなくなってまったら、

空0わたしはその寂しさを耐えられるだろうか。

空0ところで、現在の個人の今を詩にするってどういうこと?

空0「ああ、そうですか」ってことなんでしょうね。

最愛の麻理さんがいなくなるというたまらなく辛い想像をした後、突如こうしたことを「詩にする」ことへの問いにつなげる。それに対する答えは「『ああ、そうですか』ってことなんでしょうね」という身も蓋もないもの。ドラマで言えば盛り上がったところを突然落とすわけで、これは一体どういうことであろう? 私は、ここで志郎康さん独特の「空っぽ」の原理が働いていると考える。愛妻の発病というテーマを、俗流のやり方でいけば悲劇の線で重く歌いあげるところ(つまり特定の意味合いに塗り固めてしまうところ)を、そうはさせず「ササッサー」という掛け声でもって軽やかさと明るさを感じさせる展開をさせ、更に天気について述べた冒頭と同じく、ドラマとは直接には無関係な、詩作という作者の現実に触れる。愛妻の難病発病という重い事態に対し、作者の内面告白という形を取らず、その事態を巡る現実の総体を「ササッサー」と見せようとしているのだ。天気・妻の発病・新聞の報道・自分の詩作という、通常では連関の薄い事象を、作者が関わったという一点で包含し、言葉の世界を作り上げている。

「この衆議院選挙投票体験のことを詩に書いちゃおっと、ケッ」は、こうしたハイブリッド方式の書き方を全面的に打ち出した詩である。何しろ書き出しがこうである。

空0衆議院選投票体験を詩に書いちゃおうと思ったが、

空0どうも、そうじゃなく、

空0空0最初、書いてやろう、

空0と書き始めたのが、

空0やろうがちゃおうになっちゃたんですね。

空0選挙のことを詩に書くなんて、

空0そう簡単には手に着かないんもんですね。

「書いてやろう」という気分だったのが「書いちゃおう」とより砕けた気分になった、ということから話が始まる。政治が意識に上る時、人は誰でも公正とは何か、正義とは何かを考える。それは当たり前のことだが、選挙ともなると、票の行方が当選に影響することから、勝ち負けということが意識されてくる。つまり、仮に票を入れた候補者が敗れたとしても、自分が政治的見解に「すぐれた」正義派でいるつもりになるし、ヒロイックな気分にもなる。

「書いちゃおう」は、そうした俗流のヒロイズムを相対化する宣言と言える。

この詩に書かれている選挙は、2014年のいわゆるアベノミクス解散後の選挙のことで、安倍晋三率いる自民党が圧勝した。

空0今は、

空0もう月半ばも過ぎて、

空0衆議院選挙の結果も決まって、

空0自公与党の三分の二以上の大勝で、

空0憲法改正の道が開かれちゃった。

空0総理大臣の安部晋三は選挙運動中、

空0「景気回復、この道しかない。」

空0と連呼してたが、大勝と決まった途端に、

空0憲法改正を口にしたね。

空0安部晋三の野望、

空0日本の歴史の流れを変えようという野望、

空0何よりも国家を優先する国家にするという野望、

空0それが、

空0この道しかない道、だったんですよ。

憲法改正に反対の考を持つ志郎康さんは憤る。が、その憤りをヒロイックに歌い上げることはせず、投票の際の逡巡を細かく具体性を以て綴っていく。

空0ウーン、何とも

空0怒りが湧いてくる。

空0小選挙区の候補者の誰にもわたしは会ったことがないんだ。

空0東京都第七区の四人の候補者にわたしは会いに行くべきだったのか。

空0それをしないで、新聞に掲載された写真と活字で、

空0自民党公認は駄目だ。

空0次世代の党公認も駄目だ。

空0共産党の候補者の反自民の主張はいいけど、

空0死票になっちまうから駄目だ。

空0残るは民主党公認のながつま昭だ。

空0彼は三度の食事に何を食べているのか、

空0酒飲みなのか、

空0兄弟はいるのか、

空0詩を読むなんてことがあるのか、

空0怒りっぽいのか、

空0優しいのか、

空0なーんにも知らない。

空0で、他にいないから

空0このオッサンに決めて、

空0薄緑色の投票用紙に「ながつま昭」と書いた。

空0わたしは渋谷区で長妻昭に投票した41893人の一人になったというわけ。

空0ながつまさん、頼みますよ。

空0比例区は

空0反自民の共産党にしようかな、と思ったけど、

空0昔、「赤旗」が

空0わたしの「プアプア詩」を貶したのを思い出して、

空0まあ、結局、主張が空っぽの民主党を白い投票用紙に書いてしまったというわけですね。

政治をテーマにした詩で、ここまでディティールに拘った作品は見たことがない。このディティールこそがこの詩の生命線なのだと言える。政治家も一人の人間であり、人間性がその活動に反映されることは多々あるだろう。しかし、選挙においては有権者は人間性について詳しく知らされないまま投票せざるを得ない。目にするのは選挙用のプロフィールと投票者向けの作り笑顔だけだ。与党も野党も変わりはない。志郎康さんはそうした選挙のシステムに対抗するために、自分の投票のプロセスを具体性を以て書く。何と、共産党と書こうと思ったけが昔新聞で詩を貶されたことがあるからやめた、といった個人的な恨みまで書いてしまう。

この詩は「真っ白に曇ったガラス窓が頭から離れない。/真っ白に曇って、/見慣れた庭が見えなかったガラス窓。」の3行で終わるが、この「窓ガラス」は2連目に出てきた「窓ガラス」を反芻したものである。遡って、2連目を引用してみよう。

空0ガラス窓が、

空0真っ白に、

空0曇った。

空0十二月初旬の朝のことだ。

空0あの窓ガラスが、

空0頭から離れない。

空0真っ白に曇って、

空0見慣れた庭が見えない。

整理しておくと、この詩の現時点は、選挙が終わって「衆議院当選者全員の顔写真」が新聞に載った「十二月十六日」後のことである。志郎康さんが真っ白に曇ったガラス窓を見たのは選挙直前の朝のことだ。「見慣れた庭」がガラスの曇りで見えない、というのは、戦後それなりに維持されてきた日本の民主主義が自明でなくなるかもしれないという想いの暗喩的表現であろう。このやるせない想いがタイトルの「書いちゃおっと、ケッ」にも反映されている。ヒロイズムを廃し、政治的敗者の側にいる庶民としての苛立ちを素直に表明したのだ。

かくもぎっしり言葉が詰め込まれた詩がなぜ「空っぽ」なのかと言えば、詩の空間が言葉を特定の意味に束縛することをしないからだ。詩の空間に入ってくる言葉は、入ってきた瞬間にその場に即した意味を放ち、放ったかと思うとたちまち出て行ってしまって、次の言葉と入れ替わる。次の言葉は前の言葉が放った意味を受けるが、その拡充に固執せずに、思い思いの方角を向いて独自の意味を放ち、また出ていく。絶えず多様な意味が生成し、立ち止まることがない。作者が関わった現実の総体が、ヴィヴィッドな動きの描写とともに読者に「どんどん」受け渡されることとなる。結果として、詩は、言葉が通行する一種の「空き箱」のような状態になっている。この通行ぶりを味わうことが、この詩集を読む醍醐味なのではないだろうか。私はここに、意味の独裁制に対抗する、言葉の民主主義のようなものが実現されているように思えるのである。