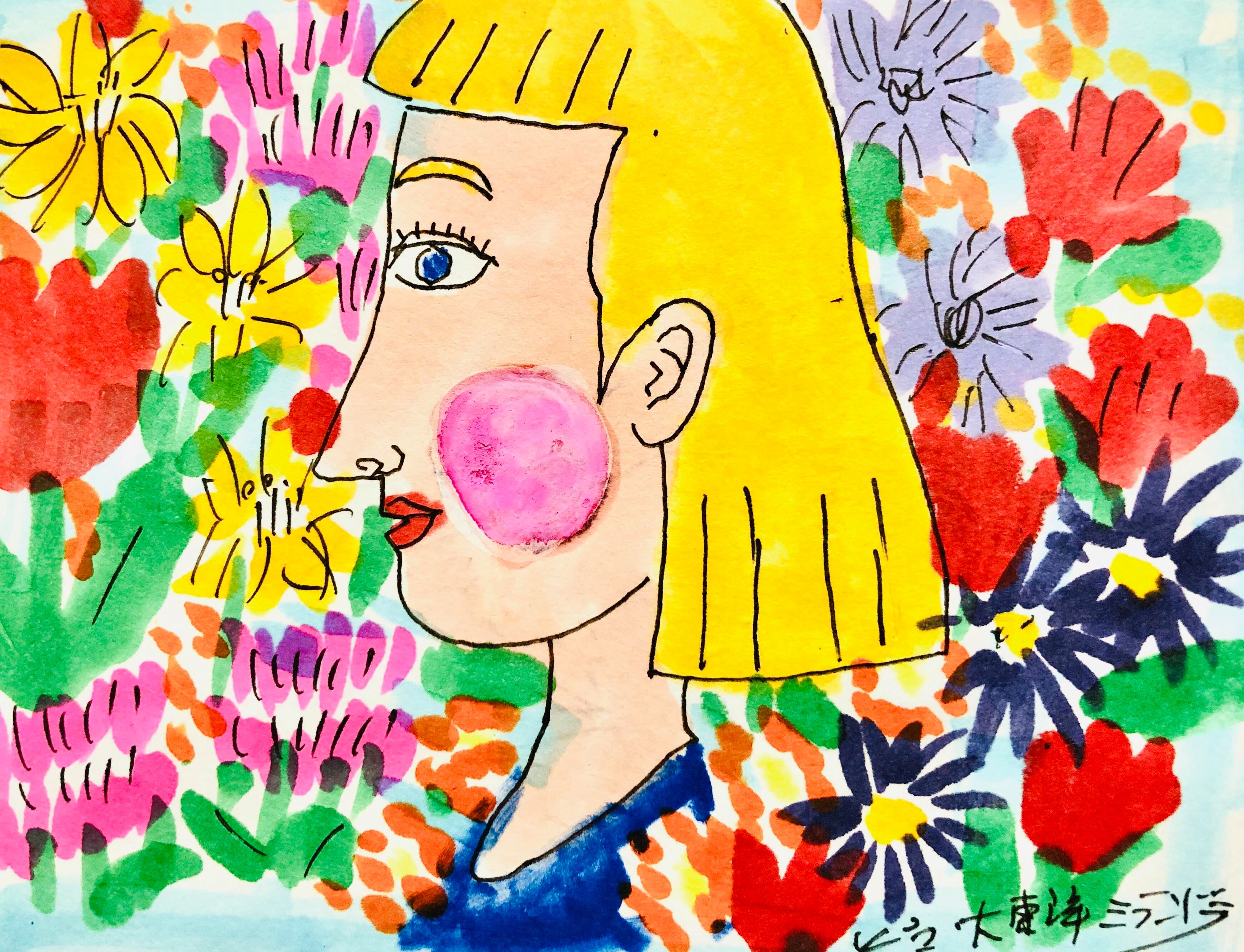

ピコ・大東洋ミランドラ

やらなければならないことを置いて

ここのところ滅入っている。

そんなことを書くと幸せな方々の気分を悪くさせてしまうようで、

申し訳ない気分です。

どうして気が滅入るのだろう。

人には言えないような理由はいくつかあるのだがこの滅入ってくるという気分は、

わたしの平常心なのかもしれないとも思う。

この男、あまり面白くない奴なんですよね。

一昨日は、

やらなければならない事を置いて犬のモコと海を見にいった。

今日は、

やらなければならない事を置いて、

モコと居間のソファーで横になっている。

洗濯をする。

部屋の掃除をする。

トイレも綺麗する。

草をむしる。

玄関の絵を掛けかえる。

野菜と肉の煮物を作る。

水曜文庫に遊びに行き本を買ってしまう。

モコと散歩する。

そんなことでやらなければならないことから逃避している。

一昨年だったか、

東京からここに引っ越してきたが、

本の山をやっと二階の部屋に押し込んだのが去年だった。

それで下の部屋の襖が開かなくなったと女に小言をもらった。

だいたい、

本というものを売ることも捨てることもできない。

それでも本は買ってきてしまう。

本や詩集を送っていただいても、

なかなか読みすすむことができない。

お礼状も書かなければならないができていないものがたくさんある。

申し訳なく思っている。

だんだんと気が滅入ってきて身動きができなくなってしまう。

やらなけれならないことを置いている。

やらなければならないことは、

誰かと約束したことではないがやらなければならないと自分で自分に約束したことなのだった。

挨拶とか礼とかがある。

やらなけれならないことを置いているとやがて淋しい心細い場所にいることになる。

そんなことを考えているとよけいに気が滅入ってくる。

今朝も、

早く起きて、義母の仏壇に、お水とお茶とご飯をあげて線香をたてた。

それからモコと仏壇に手をあわせた。

義母のこと、母のこと、義兄のこと、

女とモコのこと、子どもたちのこと、秋田の姉と兄のこと、志郎康さんのこと、友人たちのこと、などなど、

みんなのことを祈った。

それから味噌汁を作った。

女の弁当とサラダも作った。

朝ごはんを食べた。

洗濯機を動かした。

洗濯物を干した。

浜風文庫にひさしぶりの志郎康さんの詩をアップした。

それでいまこれを書いている。

いまは、やらなければならないことを置いて、全部、置いて、詩を書きたいですね。

詩といっても詩とは別れて詩ではない詩を書きたいですね。

その後で、モコと浜辺に行きたいな。

あきれて物も言えません。

あきれて物も言えません。

作画解説 さとう三千魚