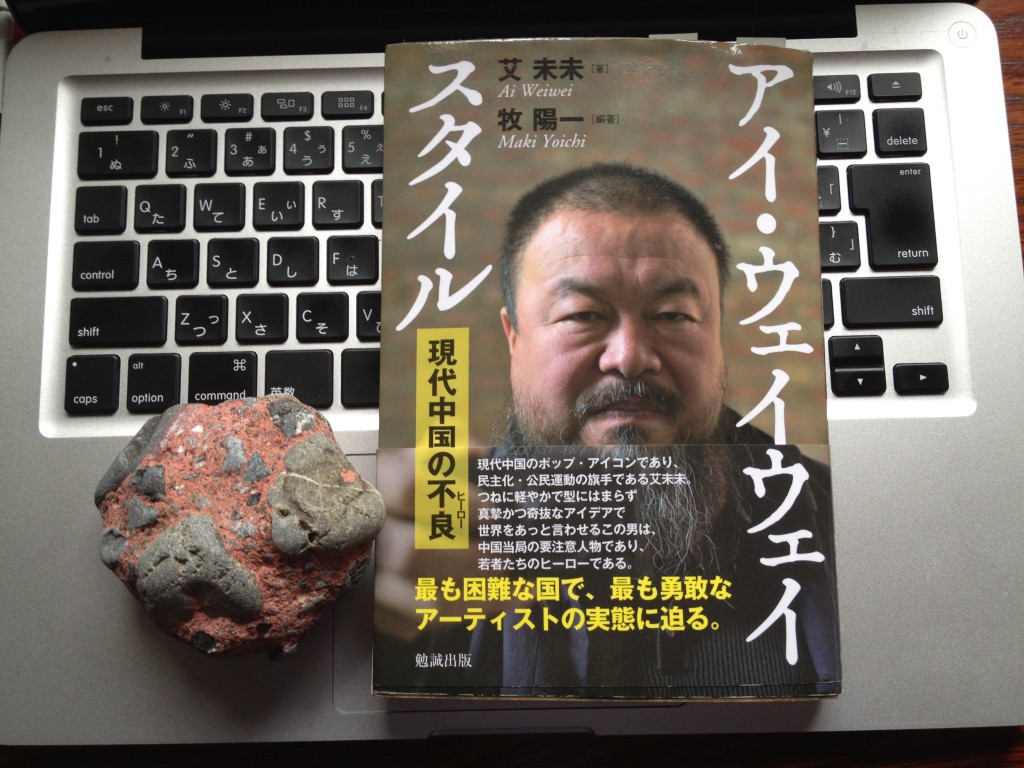

牧陽一さんが編集・翻訳した『アイ・ウェイウェイ スタイル』(勉誠出版)を読んだ。

副題に「現代中国の不良(ヒーロー)」とある。

帯には「現代中国のポッップアイコンであり、民主化・公民運動の旗手であるアイ・ウェイウェイ。つねに軽やかで型にはまらず真摯かつ奇抜なアイデアで世界をあっと言わせるこの男は、中国当局の要注意人物であり、若者たちのヒーローである。」

と書かれている。

表紙には髪の毛を短髪にカットして髭を伸ばしデジタルカメラを片手で突き出して正面を見据えているアイ・ウェイウェイの写真が使われている。

彼は北京オリンピックで有名となった北京国家体育場「鳥の巣」スタジアムをヘルツォーク&ムーロンとともに設計するが政府のプロパガンダに利用されたとして開会式など北京オリンピック関連の催しなどへ参加を拒否し、また開会式の演出をした映画監督のスピルバーグや張芸謀らを中国政府に協力したとして批判したという。

彼は中国のアーティストであり、中国の民主化、公民運動の代表的な存在だという。

文化大革命時代には、近代中国の代表的な詩人であった父とともに下放され、新疆ウィグル自治区などで公衆便所の掃除などの強制労働をさせられる父のもとで社会から蔑視される家庭に育ったという。それから北京電影学院に入学、星画会に参加、ニューヨークのパーソン・オブ・デザインなどで学び、詩人ギンズバーグらと交流したのだという。

ニューヨークでは、ダダ、マルセル・デュシャン、アンディ・ウォーホルなどの影響を受けたのだろう。ワールド・トレード・センター前で撮影された1985年の厳力とならんだ全裸の写真は、若くチャーミングにみえる。

この本を読んでいくと、この作家の生まれてから現在までの見たもの体験したものがこの作家の作品に正直に反映されていると思う。おそらく新疆ウィグル自治区や北京、ニューヨークでは過酷な体験をしたに違いない。また、過酷な体験の中の人々をこの作家は見てきたに違いない。苛烈で過酷な現実のなかでは信じてよいものと信じてはいけないものが混沌としている。その混沌のなかから真実を見つけ出してこの作家は生き延びてきたのだと思う。

それは表紙のこの作家の写真を見れば解る。

髪の毛を短髪にカットして髭を伸ばしデジタルカメラを片手で突き出して正面を見据えている。ファインダーは覗いていない。デジタルカメラを武器であるかのように片手で突き出して、裸眼でこちらを見据えている。

たしかに現代の不良であろう。

だがこの不良は中国現代アートと民主化運動に最初から参加し、2011年の逮捕拘留にいたる作品と行動を展開していった。「まともな事を言い、まともな行動を取れば反政府と見なされ、逮捕される」という中国共産党の「極権主義」を自ずから暴いてみせたのだという。

わたしは『アイ・ウェイウェイ スタイル』というこの本を読んで、この作家は「スタイル」ではなく「思考」がすべてだと思った。

唐突だが、アイ・ウェイウェイは、詩人であり、「利休」だと思った。

直感でそう思った。

以下、この本のなかから一部を引用します。

写真について (牧陽一 訳)

写真は狡猾で危険な媒体であり、意味であり、どこまでもある希望の盛大なる宴会であり、超えることのできない絶望の陥穽である。写真は最終的には真実を記録し表現することはできない。写真は現れた真実性で真実を押し開き、現実を私たちからさらに遠くへつれていく。

東洋人は審美的態度において別の可能性に傾いている。彼らはこれまで人の芸術活動が認識の手段だと考えたことがない。あるいはこの命題にはさして興味がなくて、認識過程自体の方法、認識の方法を表現することが認識の最終的な本質だと思っている。この本質は心の中では世界がどのようなものかということであって、いわゆる外界の真実はずっと心理的で情緒的で、不確定で、削り出すことができない、唯心唯我的だ。そうであるならば、自己に対する認識、自己の内心の体験への認知はいっそう困難で面白いのではないだろうか?

写真 (牧陽一 訳)

写真が技術と記録の原始的状態から離脱する時、写真はただ瞬間の状態から事実の可能性へと転換する。この転換が写真を人の活動にさせ、別の意味を含有させ、それは存在のみとなる。生きているのは疑いのない事実にすぎず、つくることはこの事実と真実の関係のないまた別の事実であり、両者は奇跡の発生を期待している。それは意義にたいする新たな質疑の提出である。写真は仲介物として、生活と感知活動を、絶えず見知らぬ世界でのあがきの中へと推しこんでいく。

ここで語られていることがこのアイ・ウェイウェイという作家の真実であると思う。

アートは「意義にたいする新たな質疑の提出」なのだ。

アートはこの世のどこにでも誰にでもみつけられる困難な「奇跡」だろう。

このことは「利休」の実践とおなじだとわたしには思われたのだ。

「思考」のリアリティに、真実があり、アートがあるのだ。

コトバで言い難いが、そこに生と死の体験が加担しているのだ。

アイ・ウェイウェイの作品には、われわれの生があり死があるのだ。

作品の表面で微細に生と死が振動しているのだ。

アイ・ウェイウェイはインタビューのなかで以下のような発言をしています。

以下、この本のなかから一部を引用します。

2011年3月 インタビュアー:Art Press(坂本ちづみ 訳)

生活の中心は表現に対する渇望だ。芸術の独特な所は、その形式、色調、風格すべてが天賦の才能であることにあり、それは守らなければならない。芸術の創作にはいろいろな方法があるが、真実の生活の条件を特に心を留め、その中に自分の身をおかなくてはいけない。もし必要であれば憤怒を表現すべきだ。芸術は日常の生活を表現するが、生活自体「私は誰か」と私に告げることがさらに重要だ。私はいかなる時もこの一点を理解している。おそらくこれが私と他のアーティストの最大の相違点だろう。多くの人は表現する前に、すでに自分がどのような人になりたいかを決めている。しかし私は違う。実際の行動を通してしか、私はいったい誰なのか、どこから来たのか、どこに向かうのかわからないのだ。

アメリカに行って、パーソンズ・スクール・オブ・デザインに入った。でもおそらく私の尋常でない経歴のためだろう、そこでの理性主義的制約に適応するのが難しかった。70年代末から21世紀の最初まで、ほぼ30年の時間をかけて、やっと自分がいったい何を必要とし、何をしたいのかがやっとわかるようになった。その時期、私はほとんど創作していない。心の底ではすでに芸術を放棄していた。アーティストになる夢を捨てていた。実は重要で、面白い事だが、そう思うことで私はとても楽になった。

私はもともと政治とプライベート、個人の日記を区別していない。そういう厳格な区別は私には向いていない。私はそういう人間だ。目にしたいものを見るし、したいことをする。とても単純だ。私は私とこの世界のおかれている環境とをこう定義しているーーーー風、空気、太陽。私の生命は一個の統一体であり、それを分割することはできない。

独裁者が何を一番恐れているかを発見した。彼らは自由なコミュニケーションを恐れ、異なる意見と観点を死ぬほど恐れている。自己表現は犯罪だとみなす。唯一自己表現だけはコントロールする方法がないからだ。私は監獄で時間と空間の極限状態を経験し、そこで理解した。私のようなアーティストの存在が彼らにとってどんなに危険か。そして彼らが私に活動させない原因もわかった。

彼らはいったい何を恐れているのか?監獄で、こういう問題がずっと私の脳裏からはなれなかった。個人の自由を勝手に踏みにじり、人命を軽視するという基盤の上に、いかに今の政権が築き上げられているかを理解した。

私の父は二十歳で監獄に入れられ、二十年下放させられていた。一人の詩人として、父はかつて栄誉と賞賛があった。しかし父も国家の敵とみなされ、非常な苦痛をなめた。父は自分の声望を利用して少しでも利益を得る事に反対していた。父は死ぬ前、私達に「シンプルに生活するのだ。その他の事は忘れなさい」と言って励ましてくれました。父の経験がそういう結論を出させた。私の考えとはかなり違う。私は名声を利用して抑圧されている人のために声をあげてもいいと思う。しかし名声を利用してその他のものと引き換えにしようというのは恥ずべきことだと思う。若者が情報を得る事を阻止することによって、若者の幸せを奪うなら、私は傍観しているわけにはいかない。人々が知識を得るのを阻止し、若者の生命を枯らせる。これは犯罪行為であり、その行為を阻止しない人は共犯者だ。

ながい引用になってしまいました。

牧陽一さんが編集・翻訳した『アイ・ウェイウェイ スタイル』(勉誠出版)という本をここ2週間ほど鞄のなかにいれて持ち歩いて、電車の中や喫茶店や自分の部屋や、いろいろな時間と場所で読み継いでみて、この本は私にとって大切の本となった。

ここには「アイ・ウェイウェイ」という作家の存在の奇跡がありました。

アイ・ウェイウェイ 本人は自分の事を「特別優れたよい人間でもなく、いくらか面白いことをする髭を生やしたデブに過ぎない」と語っている。