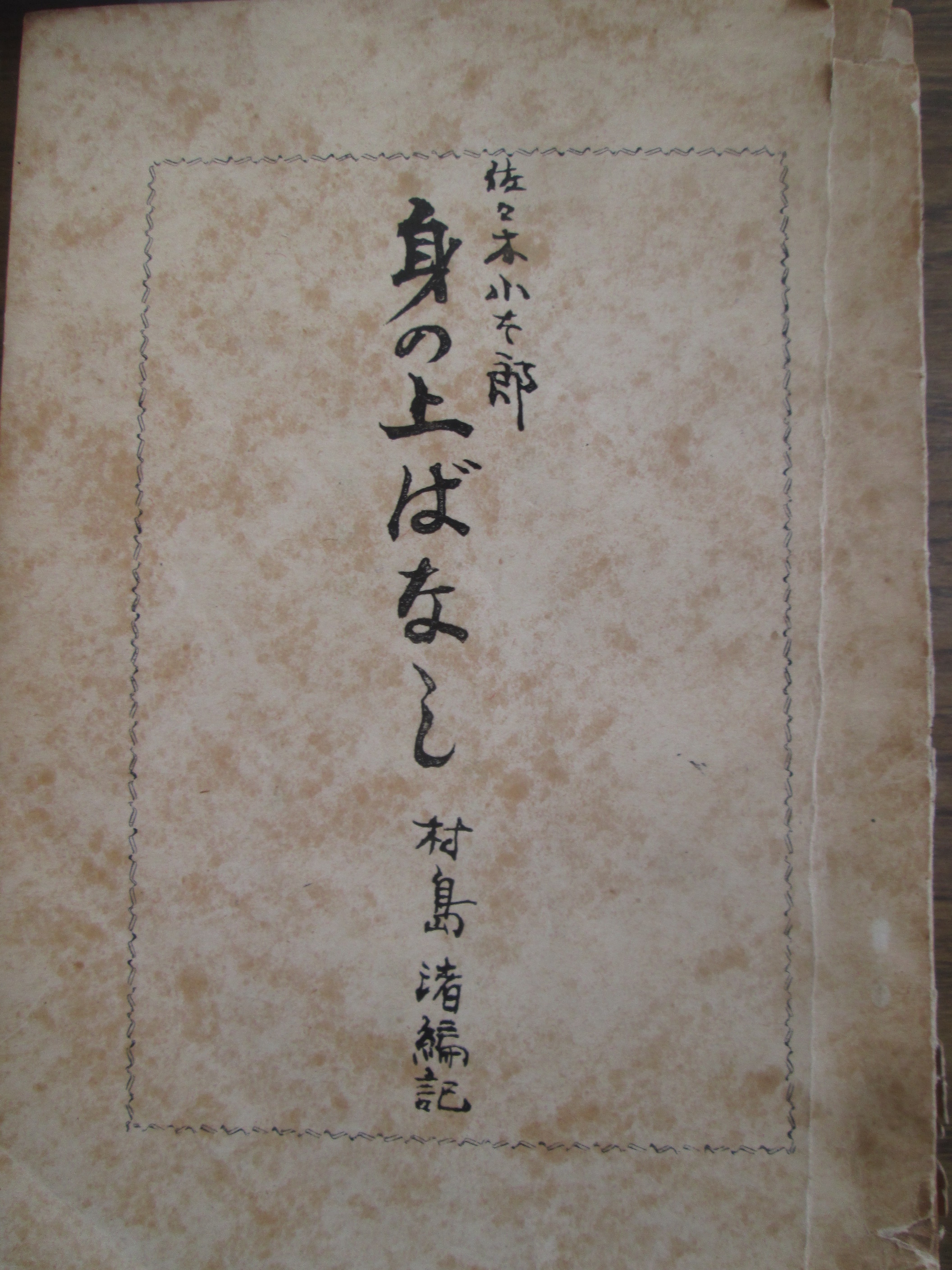

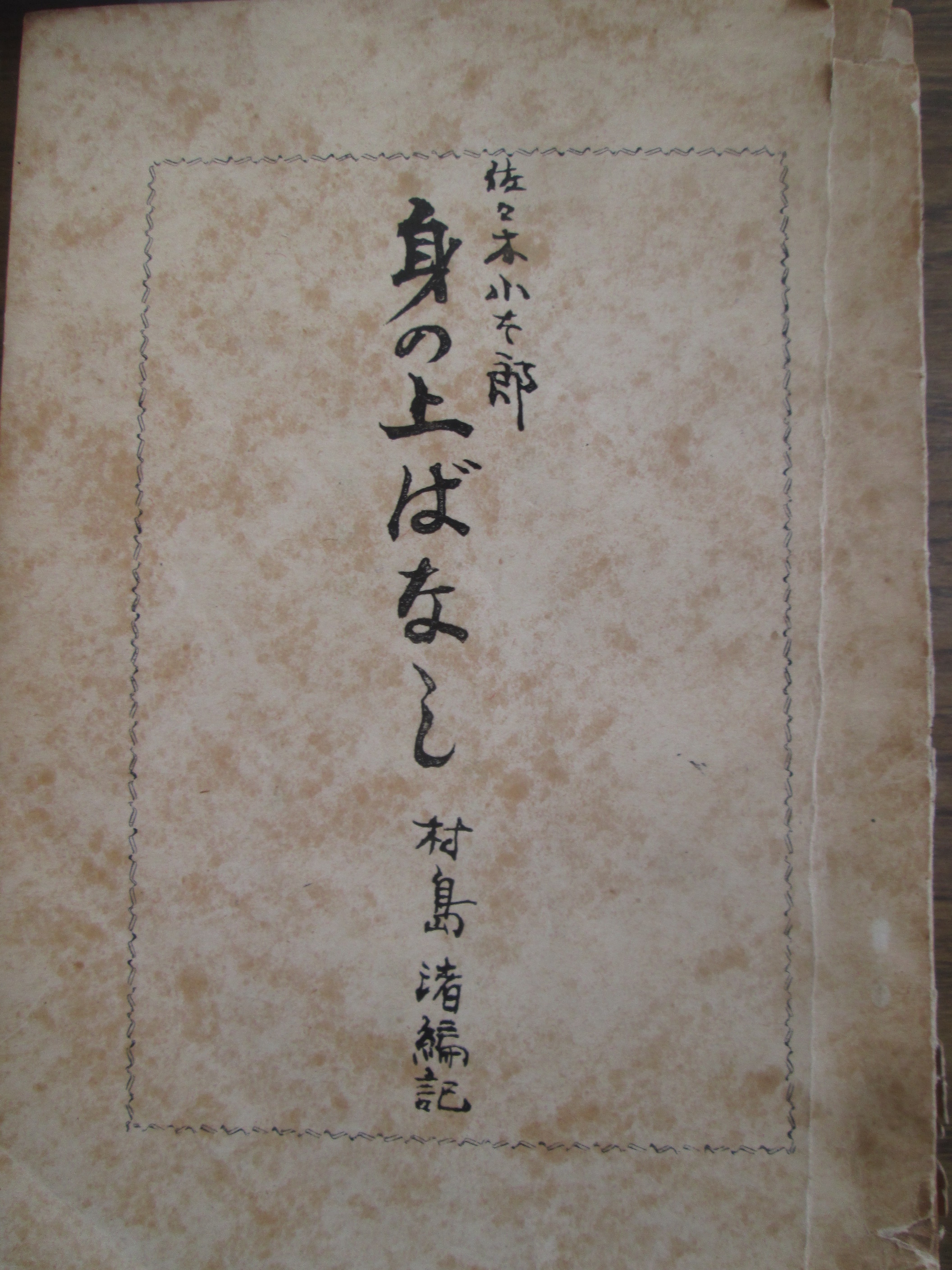

「祖父佐々木小太郎伝」第3話 貧乏あずり

文責 佐々木 眞

佐々木 眞

私の母はよい母だったが、父は善人ではあったが大ザッパでだらしがなく、大酒というほどではなかったが酒好きで、芸者などあげてハデに飲んだものだし、女道楽もなかなかなもので、いつもどこかにかくし女があったようだ。

母はまじめに店を守って商売に精を出していたが、父の金づかいが粗いため、家計はだんだん不如意になり、借金がかさむ一方だった。私の養蚕教師で得た給料は皆母に渡した。母は有りがたがって、いつも押しいただいてよろこんだ。

そこで私もできるだけ節約して一文でも多く母に渡そうと心掛けた。その頃菓子といえばコンペイ糖だったが、私はそのコンペイ糖一つ買ったことはなく、時々中白の砂糖を買って来て、指先につけて少しづつねぶり、ひどく労れた時などには、砂糖湯をして飲むのが、ただ一つのぜいたくで、半斤ほど買って来ては、長い間たのしんだものだ。

私がそんなにして家に入れる金は、盆仕入れのたしや、借金の利払いにつかわれて、初めのうちは相当家計の助けにもなったが、借金がかさむにつれて、焼け石に水ほどのききめしかないようになった。

私は明治三十七年妻(菊枝、昭和十七年病死)を迎え、それから五年たって明治四十三年には母が死んだ。その前年妹を舞鶴に嫁がせる時、ひとり娘だというので、分に過ぎたこしらえをしてやった無理さんだんなども、家計に響いて、母の死後は家中に火の車が舞った。

ヤケになった父の乱行は一層つのり、はては芸者をつれて隠岐の島へ逃げるといいだした。困ったことだとは思ったが、私のいうことなど聞いてくれる父ではなし、とめてみても仕方がないと思って、いよいよ出立の時には舞鶴まで送っていった。

その頃、舞鶴から隠岐通いの汽船があった。それに乗って父は行った。父はその時五十八だった。父はそれまでに隠岐へ二三度行ったことがある。隠岐には日本海の潮風に吹かれて、目の細い良質の桐がある。それを買い込んで下駄材ばかりでなく、琴材として京都方面に売ってもうけたことがある。まんざらあてなしに行ったわけではなく、父としては隠岐の島で一旗あげるつもりで行ったのではあるが……

父を送って帰った夜、入り口の戸をあらあらしくたたいて起こす者がある。町の信用金庫の某氏の長身が、提灯をさげて立っていた。父が逃げたということをいち早く聞きつけて、信用組合からいっぱい借りている父の借金を「いたい君はどうするつもりじゃい」とかみつくような談判である。

職務に忠実な某氏の言い分にさらさら恨みはいえないわけだが、情け容赦のないことばで、ズケズケといじめつけられるのは、骨身に応えた。それから毎日門に迫る債鬼ひきもきらず、何しろ父は借りられるだけの人から、借りられるだけの金を借りまくっていたもので、金額は三、四千円くらいだったが、五円、十円の小口もあって、後に私がつぎつぎ払って、戻ってきた借用証書が、一番の支那カバンにザっと一杯、今も保存しているほどだから、債権者の数は大変なもので、中には札付きの高利貸もあって、それが入れ替わり立ち替わり来て、私を絞木にかけるのである。

泣くにも泣けない私は、ただありのままに「父の借金だからといって、踏み倒す考えは毛頭ありません。何とかしてお返しする覚悟ではありますが、今どうするわけにもまいりません。どうかお返しできる時までご猶予をお願いします」と判子で押したようないいわけを、何度も何度も畳に額をすりつけてくり返すよりほかに手も足もでなかった。

ありもしない金で牛肉を買って、親類の者に集まってもらって相談もしたが、叔父の一人は、「おじじゃのおばじゃのいうものは縁の薄いもんじゃ。きょうだいとか、嫁の親元とかで心配してもらいなはれ」などといって、けっきょく構ってくれるものは一人もなく、かえってこんなことをしたのがわるくて、督促はいよいよきびしくなり、ついに一部の債権者から財産を差し押さえられ、福知山から高某という執達吏が来て、家財道具、畳建具に至るまで封印をつけてしまった。ところがこの執達吏は情け心のある人で、「私は職務上やむを得ずこんなことをやるが、あんたにはまことにお気の毒だ」と、父の借金のために苦しんでいる私に、思いやりのことばをあけてくれた。これこそ鬼の親玉かと思ってこわがっていた執達吏にやさしく慰められたのは地獄で仏に会ったほどうれしかった。

こんなみじめな身の上になってしまった私は、とても綾部で生きていく道はないと思った……。愛媛県へ行こう! あちらでは蚕業界に多少私の名も売れているし、青野氏のような有力な知人もある。松山市には渡辺旅館という泊まりつけの宿屋もあって、私夫婦をひと月くらいは金無しでも泊めてくれるだろう。その間に蚕業界に就職口でも求めたら、多分何とかなるだろう……と、妻にも話して、私は夫婦で夜逃げを決心した。差し押さえ残りの手回り品、売れ残りの下駄までつめて、信玄袋三つにまとめ、駅近くの知人の家に預けた。それから工面した金がとうやく二十円あまり、これでは松山までの旅費しかない。それがいかにも心細かった。

それから舞鶴に嫁いでいる妹のこと、福知山二十連隊に入隊している弟のことを思った。満期退営しても帰る家がなかったら困るだろう……などと思うと、夜逃げの決心もすこし鈍ってきた。思い余ってうしろあたまに両手を組み、ゴロンと寝ころんで考えていた時、ちぎれた新聞紙が枕元にあったのをとりあげて、何気なく読むともなしに読むと、三文小説にちょうど私のように借金取にいじめられている男が、「今何といわれても金は一文もねえ。但しおれも男だから、キンタマだけは一人前のを持ってる。よかったら、これでも持っていけ!」とタンカを切るところがあった。

これを読んで、メソメソしている自分を不甲斐ないと思った。もっとこの男のように「ズブトクやらねばいけないと思った。夜逃げなんかやめにして、城を枕に討ち死にの覚悟で、やはり綾部に踏み止まり、逃げるにしてもそれからだ。と、私は虎の子の二十円あまりを持って、大阪へ鼻緒の仕入れに行った。今まで取引をしていた問屋へは借りがあるから顔出しができぬ。御堂筋の方へ行って別な問屋をさがした。すぐに二三軒見つかったが、何しろ二十円ばかりのはした金を持って虫の良い無理をいおうと「いうのだから、どうも敷居が高くて店に入れない。行ったり戻ったりしていると、近くに坐摩神社というりっぱなお宮があったので、私はそれへ参り、いきなり鈴をメヤクチャに鳴らして祈った。「どうか私を強くしてください! どうか私に勇気を与えてください!」と。それから店に行ったが、どうも敷居がまたげない。また神社に引き返して、今度は傍にある稲荷様にも祈ったが、やはり入れない。また引き返して三度目を拝んで行ったら、今度は入れた。

私は「今は金がないが、決して不義理はしないから、これだけで、できるだけ多くの商品を卸してくれ」と、十円を出して頼むと、主人は案外快く承諾して、五十円ほどの下駄と下駄の緒を送ってくれる約束をした。

この勢いで第二の店、第三の店へ行き、五円づつ金を入れて、商品を送ってもらう約束をし、それが豆仁という運送店に出荷されるところまで見届けて綾部へ帰った。

秋祭りもすんで時節はずれの時だったが、紅提灯を五つ六つの軒にぶらさげて、下駄の大安売りをはじめ、元値を切って売った。「安い、安い」と評判が立って飛ぶように売れた。私はその金を持って再び大阪へ行き、前の頭金をきれいに払い、今度は前金なしに前よりはるかに多く三つの店から卸してもらった。

それがちょうど町の夷市に間に合い、ジャンジャン売った。やはり元値を切って売ったのだから、夷市の客が蟻のように集まってきて、おもしろいほどよく売れ、「綾部は下駄がメッポウ安いげな」という評判が立ち、福知山や舞鶴から買い手が来るようになって、私の店ははやった。

続いて正月の大売り出しも千客万来で、ほかの店からも羨まれ、「さすがは春助の子じゃ。なかなかやるもんじゃ」と人からも褒められた。父は道楽で身をあやまったが、商売は上手だったのである。

私の店がはやるのを見て、あれほどつめかけた借金取もぱったり来なくなった。差し押さえの口へは、私が直接行って話し合い、だいぶ負けではもらったがともかく皆済し、正月には封印のとれた畳の上で、めでたく雑煮が祝えた。まだ借金は残っていたが、誰も催促する者はなく、まだ大口三百円の残っている債権者から、「また入ったら、いつでもつかっておくんなはれよ」といわれる程、昨日の鬼も仏になって、急に融通もききだした。

今までは元値を切って売ったのだから、もうけにはなっていないけれど、とにかく商品がよくはけて、相当額の金が不自由なく融通がきき出し、店の名が出て得意のふえたことは、商人にとって絶対の強みである。問屋筋へも決して遅滞せず支払いを済ますことができたから、信用は満点で先行は明るく、まだ借金が残っていることも格別苦にはならなかった。

私の家には「北向きのえびす様」という小さいえびす大黒の像があった。小さい板が十二枚あって、願い事を叶えてもらった度に、板を一枚づつ供えることになっていた。

父母が信仰していたから、私も商売をやるようになって、毎晩お灯明をあげて一生懸命に商売繁昌を祈り、それがうまく行ったものだから、十二枚の板を積み上げては下げ、また積み上げては下げ、何度も何度も繰り返した。封印を解いてもらう話し合いでも、少しもいじけずにテキパキやって、全部予想以上に成功したのも、この福の神様が私に度胸をつけてくださったお陰だと思って、お礼の板を重ね重ねしたものだ。

大阪の坐摩神社にしても、あれほど入れなかった問屋の店へ、三度目には勇敢に飛び込んで、無理な取引を快く承知してもらったのも、決して私の力だけではなく、坐摩神社や稲荷様が、あの時乗り移っていたのだとしか思えなかった。

もともと私は下駄屋などやる気はなかったのであるが、案外調子よくいったのですっかり面白くなり、松山落ちなどはとうに断念して、一生懸命下駄屋をやった。そして養蚕期になると店を妻にまかせて教師に行き、この頃は中上林の睦合や物部に勤め、その給料は再び大幅に家計の上にものをいってきた。そのうちに高木銀行支店が、五百円程度の融資はいつでもしてくれるようになり、下駄屋もだんだん充実してきた。

後年キリスト教に入り、聖書の「それ有てる人はなほ與えられ、有たぬ人は有てるものをも取らるべし」(マルコ伝第四章二十四節)を読むたびに、浮き沈みの多かった私の青年時代を回顧し、有たざりし時の締め木にかけられるような苦しみ、有つようになってからのトントン拍子などと思い合わせて、万感無量なるものがある。